Préambule :

Mes idées sur l’art en général, – son objet – sont rangées au fond de ma mémoire, loin dans mon inconscient, (pour reprendre un mot tiré du champ psychanalytique), dans mon disque dur, comme on dirait plutôt aujourd’hui. Les étiquettes-cartels sont bien en place pour qualifier soit le monde de l’art occidental, soit le monde de l’art oriental, un peu comme une leçon de codes de conduite apprise par cœur et qui continuerait à faire ses preuves des années après. Je suis désormais imprégnée de cet item : l’art venu d’Hanoï n’est pas conçu dans le même esprit que celui engendré à Poitiers !

Ce sont mes enseignants qui me l’ont dit et répété à satiété et moi je le redis, comme un disque aux sillons usés. Ces classements se promènent ainsi avec moi, dans ma tête et partout dans les rues, ou devant les vitrines des antiquaires. J’ai réussi à obtenir tant bien que mal, ce fameux « œil » pour reconnaître du premier coup les collections de nos musées, que ce soit en tapisserie, en mobilier, en peinture…Mais, souvent, j’oublie encore, je l’avoue, telle ou telle définition, telle ou telle appellation précise. Etais-ce de l’art khmer ou de l’art vietnamien ? Miraculeusement, elles me reviennent en conscience, jaillissant de presque nulle part, devant tel objet, tel tableau. En résonnance avec moi-même et l’actualité des chercheurs qui sont accueillis dans les divers comités d’histoire de l’art que je fréquente, nous sommes invités à dialoguer autour de nos actions (expositions, ouvrages, projets de recherche), avec toujours comme fil directeur, l’histoire de l’art et la manière dont cette discipline s’insère dans le monde contemporain, et surtout comment nous abordons une histoire de l’art devenue mondiale. Nous réfléchissons à l’état de l’art sans aucune autre aide que nos propres pensées : le dialogue avec l’art laisse place à un débat en forme de monologue intérieur sur les enjeux artistiques de telle ou telle société. Nous sommes donc auréolés d’une responsabilité collective dans le choix de nos définitions sur l’art, de part nos éducations et nos sensibilités. Par exemple, quand j’entends l’expression « art primitif ». Cette expression représente t-elle un monde où les hommes seraient moins avancés intellectuellement que d’autres indifférents au respect et à l’égalité que revendiquent légitimement les peuples d’outremers ?

L’arrivée bouleversante de l’intelligence artificielle

J’ai des souvenirs qui sont profondément attachés aux explications reçues à l’Ecole du Louvre sur la Joconde par exemple. Quand mes pas me ramènent au Musée du Louvre, mes yeux s’emplissent de ces sensations, je reconnais au loin le sfumato, le fameux sourire énigmatique de la douce italienne et voilà qu’avec les procédés de l’intelligence artificielle, cette femme nommée Mona Lisa revit ; le tableau se met à parler, le portrait bouge, s’agite, s’ajuste. Les yeux de Mona me regardent et je la regarde me regarder !

Quelle ivresse que cette I.A ! En même-temps, un sentiment d’absurde m’anime. Une petite voix intérieure s’insurge et me dit que c’est stupéfiant de faire vivre un tableau de cette façon ! Comment as-t ‘on osé faire revivre la belle endormie ? En effet un tableau, c’est par essence statique. Il doit rester accroché à son mur. Mais rien ne peut fonctionner que par la simple démonstration abrupte. Alors, l’Intelligence Artificielle pose cette hypothèse : et si on recommençait tout à zéro ? Et si on pouvait bousculer toutes nos vieilles certitudes ?

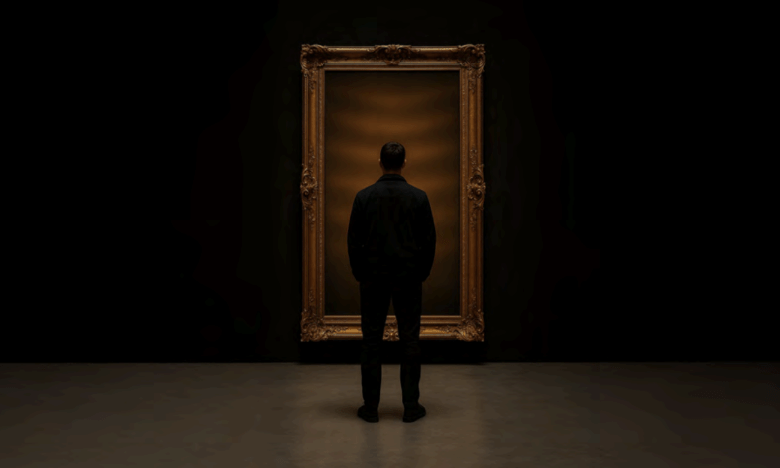

L’interface iconique

Stephan Breuer nous invite dès lors, à avancer avec notre temps et à nous faire croire que ce n’est pas utopique de penser à cette possibilité que l’art peut être analysé autrement ; autrement que l’analyse faite par des historiens de l’art occidentaux.

Plonger inexorablement dans un monde immersif d’inclusions avec un autre Moi que moi et qui a toute le champ de la connaissance possible est à l’évidence atteignable par nous tous. Le hasard fait bien les choses, cette rencontre va pouvoir nous permettre de dialoguer sur l’art en particulier avec une machine qui ressemble à s’y méprendre à un tableau muséal ! Mais est ce que toutes nos incompréhensions qui demeurent seront rééquilibrées ? Par exemple, nous ne comprenons toujours pas bien pourquoi on a recouvert le sexe des anges, ou des Hercule avec des fines mousselines dites « voile de pudeur »pendant que d’autres civilisations érigeaient dans le même temps, le sexe des hommes en totems déifiés ? Nous allons toutefois pouvoir nous infiltrer comme des espions fébriles dans les rouages internes de l’I.A pour pouvoir vivre une expérience d’EMI (Expérience de mort subite) et sans injonctions contradictoires. Les japonais parlent d’Ukiyo-e ; de monde flottant. Ce mot d’origine bouddhique désigne le monde présent, illusoire et empli de souffrances. Nos esprits vont pouvoir sortir de nos mentaux, par un phénomène propre à la sublimation et se frotter à l’I.A qui par essence est normée et codée, peut-être même générée par le genre, et qui pourra peut-être nous dire si la Mona Lisa avait une dérive masculinisée (comme je l’entends dire parfois dans certains milieux autorisés à dérayer) ou si c’était vraiment une femme ? Dans la réalité, ce sont les similarités entre l’art et le portrait portraituré par le peintre qui nous séduisent. C’est la haute technicité d’un peintre qui nous convint de sa prouesse et de son talent.

L’interface iconique new génération à la méthode Breuerienne, nous raconte clairement que nous pouvons changer les prismes de nos pensées, et faire nos examens de conscience.

Conclusion non conclusive

Réfléchir à la lecture du synopsis de Stephan Breuer, sans crainte et sans cynisme a été une gageure à relever. J’ai constaté qu’il avait travaillé aussi à une réflexion qui s’était faite matière. Il avait écrit et réalisé son rêve pour pouvoir constater ce que cela fait « pour de vrai « comme disent les enfants. C’est peut-être juste un numéro d’équilibriste dans lequel la confrontation avec le spectateur ne va pas être probante ou que les points de vue entre le spectateur et l’interface iconique va s’entrechoquer pour aboutir à une implosion d’idées ! Mais une fois cette réalité posée, je pense que Stephan Breuer a osé tout simplement comme seuls les artistes-ingénieurs en sont capables, un pas de coté, vers une nouvelle forme d’illusion, dans un monde de comédies où le masculin et le féminin se cherchent plus que l’art lui-même. L’interface iconique va redéfinir ou s’obstiner à l’aune de notre époque, à véhiculer nos pensées en cours et tant que le sujet traiter par Stephan Breuer sera brûlant ; ce manifeste restera hautement contemporain. Heureusement aussi que son énergie et son humour à faire mieux que nos pauvres réalités vont emporter le morceau et nous sauver de la détresse et de notre inculture planétaire. Car, il y a au-delà de l’audace de son expérience artistique, un amour du mot juste, une absence de snobisme même dans le fait de se confronter à la création humaine qui nous sauve de la stupéfaction ou d’un certain état d’hébétude.

Comme devant une toile de Magritte représentant une pipe et où l’artiste nous déclame que ce n’est pas une pipe, Stephan Breuer reste humble et disponible aux découvertes fortuites de son appareil en forme de tableau. Pour désamorcer les sujets de crispation de nos sociétés hybrides comme les copies des toiles de maîtres, il demande même à des ébénistes de faire un vrai cadre en bois doré. Quelle belle intelligence de l’illusion !

Quel beau mélange des genres ! Quel beau manifeste de l’inutilité de l’art ! Quel beau questionnement sur l’espace-temps : réalité ou inventions ?

Je suis belle oh mortel comme un rêve de circuits numériques !

A travers cette interface, il existe juste un écran qui produit de la distance entre nous et la machine et qui révèle alors notre identité véritable. JE comprends donc j’existe ! Je pense à deux donc je suis bien MOI. L’interface iconique nous révèle à nous-même lors d’une rencontre entre deux intelligences. C’est le miroir de nos réflexions du moment en adoptant les codes du moment. Nous participons à deux en duo comme dans le cabinet d’un thérapeute à une séance de réflexion qui nous échappe à nous mortel devant une machine qui travaille pour l’éternité. Ainsi en participant activement, en co-créant avec l’œuvre de Stéphan Breuer, nous délivrons inévitablement une nouvelle œuvre d’art que l’Interface iconique va heureusement conserver dans ses propres archives avant de les « régurgiter » quand un nouvel utilisateur se présentera à nouveau devant le tableau.

De nouveaux modèles émergeront assurément.

Cependant, il y aura certainement des moments de flottements et de malaises, car nous n’hériterons jamais de la connaissance gigantesque de l’Interface iconique parce qu’une expérience de l’intelligence artificielle restera abyssale à moins que nous n’équipions nos cerveaux du logiciel de l’I.I (Interface Iconique). Mais, nous serons invités à réfléchir différemment, à dialoguer, à sortir de nous-même pour nous poser des questions auxquelles nous ne pensions pas. Ces questions évolueront même vers un autre monde, moins vers une quête absolue de la vérité mais vers une conscience accrue des enjeux artistiques en décloisonnant les genres (art majeur, art mineur).

Il était donc important de donner à voir de nouvelles représentations en phase avec l’évolution nécessaire de notre façon d’être et de regarder le monde qui nous entoure.

Je trouve enfin pour finir, courageux que Stephan Breuer mette en scène son Interface Iconique, un peu comme si nous dialoguons mystérieusement avec tous les personnages d’un film intitulé « Le Maître du Monde »