L’église rurale Saint-Martin de Vic dans le Berry ne serait sans doute pas connue du monde entier, si en 1849 le curé de la paroisse, l’abbé Jean-Baptiste Périgaud, n’avait pas aperçu par hasard, en retirant un clou qui retenait un retable, des traces de peintures murales dissimulées sous plusieurs couches de badigeon de chaux. Il dégagea rapidement une première fresque, puis continua son travail avec sa lame de couteau. Il rendit ainsi à la lumière une œuvre picturale médiévale unique, masquée depuis environ 600 ans. L’intérêt patrimonial exceptionnel de cette découverte est immédiatement reconnu. George Sand, voisine du site, plaide pour la protection et le classement des fresques. Grâce à ses relations avec Prosper Mérimée, c’est chose faite dès le 6 février 1850, soit moins de 40 jours après la découverte.

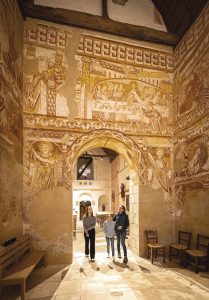

Ce chef d’œuvre de l’art roman qui représente de multiples scènes de la Bible (Ancien et Nouveau Testament) a conservé un programme iconographique quasi complet. D’une grande unité, ces peintures murales du XIIe siècle se décomposent en une vingtaine de grandes scènes. La palette des couleurs des pigments d’un ocre jaune ou rouge, du blanc de chaux ou du noir de charbon, adroitement combinées pour suggérer les volumes, le sens du mouvement, la chorégraphie des gestes et des motifs, la naïveté des traits, le rendu des drapés, émerveillent quiconque pénètre dans l’église.

Les fresques de Saint-Martin de Vic figurent aujourd’hui dans tous les manuels d’histoire de l’art et sont reproduites à l’échelle 1, à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris et au musée Ôtsuka à Naruto au Japon. Depuis les premiers travaux réalisés immédiatement après la découverte de 1849, l’église a fait l’objet de nombreuses campagnes de restauration et d’entretien, mais jamais, faute de moyens, d’une intervention globale sur l’édifice et ses abords. Bien que réalisées ici en technique a fresco, les peintures murales restent fragiles, soumises à l’effacement et aux altérations du temps. Un traitement général visant à vérifier l’adhésion des couches picturales et à résoudre les désordres liés à l’humidité et à d’anciennes techniques de restauration s’avérait nécessaire.

La Communauté de communes La Châtre Sainte-Sévère qui a pour mission « l’aménagement de sites touristiques» décide de valoriser cet ensemble unique et d’engager des travaux de restauration sur l’église et une petite maison berrichonne attenante pour y créer un espace d’interprétation.

En 2013, la collectivité confie la maîtrise d’œuvre aux architectes du patrimoine d’ARC&SITES, agence spécialisée dans la restauration et la mise en valeur de sites patrimoniaux. Après une série d’études et une longue recherche de financement, deux campagnes de travaux sont conduites, en 2019 et en 2024.

Le programme inclut en complément de l’intervention sur l’église, la restauration de la maison rurale du XVIIIe typique du Berry, située à quelques mètres de son chevet, pour y créer un espace d’interprétation. En effet, pour répondre aux nouvelles attentes touristiques, il est devenu nécessaire de donner aux visiteurs du XXIe siècle les clés de lecture pour déchiffrer ces fresques, reflet de l’âme médiévale, et d’en comprendre les techniques.

Outre les dispositifs scénographiques de l’église, intégrés au lieu et adaptés aux différents usages, les installations numériques et interactives (visuelles et sonores) de la maison permettent au visiteur de comprendre les scènes représentées, leurs particularités, mais aussi la technicité de la restauration.

L’agence ARC&SITES et la Communauté de communes de la Châtre Sainte-Sévère ont sélectionné plus de 10 entreprises spécialisées en restauration du patrimoine bâti et en décors peints, et dispositifs scénographiques. Pendant près de 20 mois, des conservateurs- restaurateurs de peinture murale, des artisans charpentiers, couvreurs maçons, tailleurs de pierre, menuisiers, maîtres verriers, producteurs multimédia et entreprises spécialisées de mobiliers scénographiques, se sont succédés pour restaurer les décors et son écrin, et mettre en scène ce joyau artistique.

Le chantier a nécessité des analyses physico-chimiques en laboratoires, pour déterminer en particulier la nature et la teneur en sels dans les maçonneries et enduits, à l’origine de pathologies et dégradations, mais également pour caractériser les pigments naturels utilisés par l’artiste au XIIe siècle.

Les Architectes du Patrimoine ont développé un projet de restauration sobre adaptée aux moyens financiers de la collectivité, grâce à des arbitrages permanents qui visent davantage à soigner qu’à transformer, à réparer qu’à remplacer. Ainsi, les enduits ont été repris en recherche, comme les couvertures en tuiles plates qui pourront être encore conservées plusieurs décennies. Les interventions concernent l’ensemble du bâti, des sols au paratonnerre, dans un souci d’équilibre et d’harmonie. La compétence et l’implication des artisans ont été décisives sur ce chantier patrimonial.