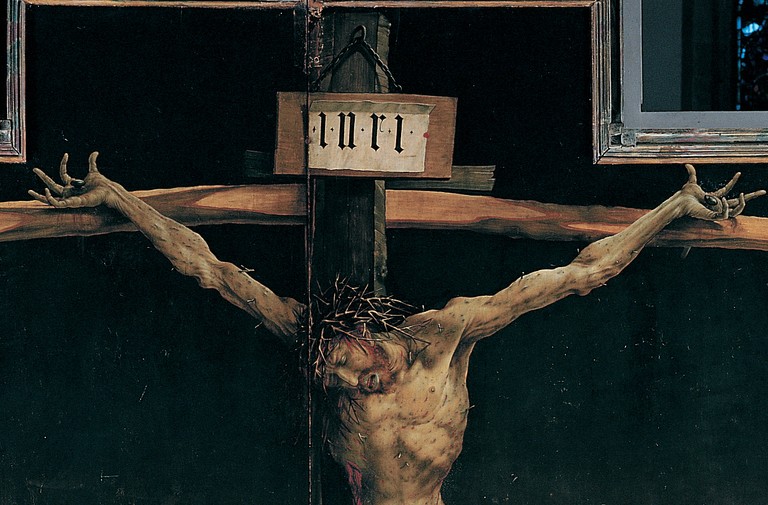

La plupart du temps, les œuvres dites scandaleuses sont perçues, selon les chrétiens, à contre-courant de la représentation traditionnelle du Christ en croix. Ce qu’offre à voir l’œuvre peut alors être considérée comme une provocation voire comme une offense à la personne du Christ.

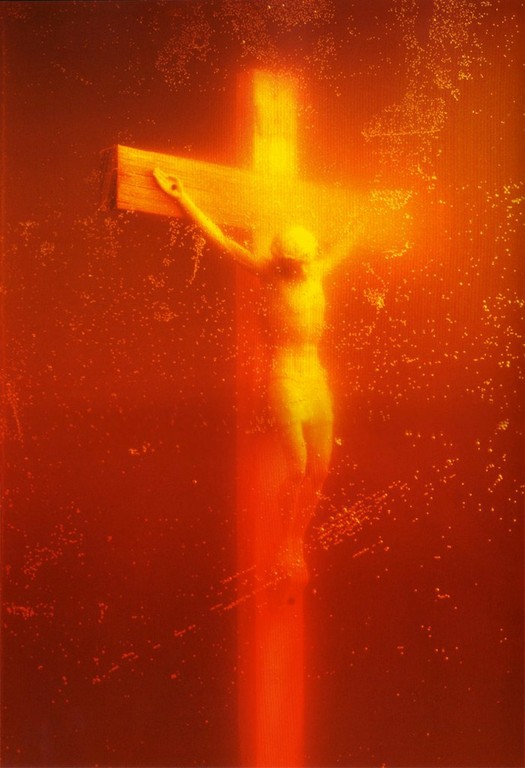

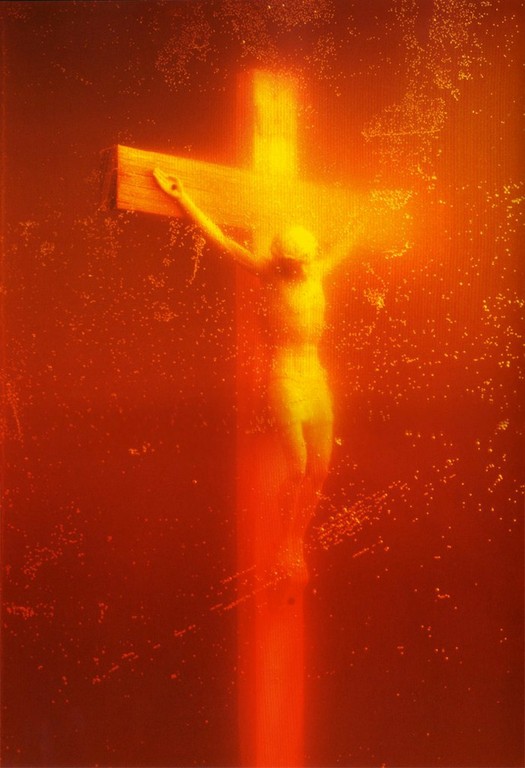

La polémique autour du Piss Christ d’Andres Serrano (1987) fait partie de ces œuvres ayant provoqué cet effet auprès du public chrétien. L’œuvre, principalement par son processus de création et par le titre donné, a créée de nombreuses réactions, la dernière datant d’avril 2011 dans le cadre d’une exposition « Je crois aux miracles » à la galerie Yvon Lambert à Avignon. L’œuvre est une photographie cibachrome, présentant un crucifix en bois et plastique, objet de série, baignant dans une atmosphère fluide. Le liquide utilisé contient l’urine et le sang de l’artiste. La croix est vue de ¾ par la gauche et fait figurer un Christ légèrement de profil et tête penchée vers le bas.

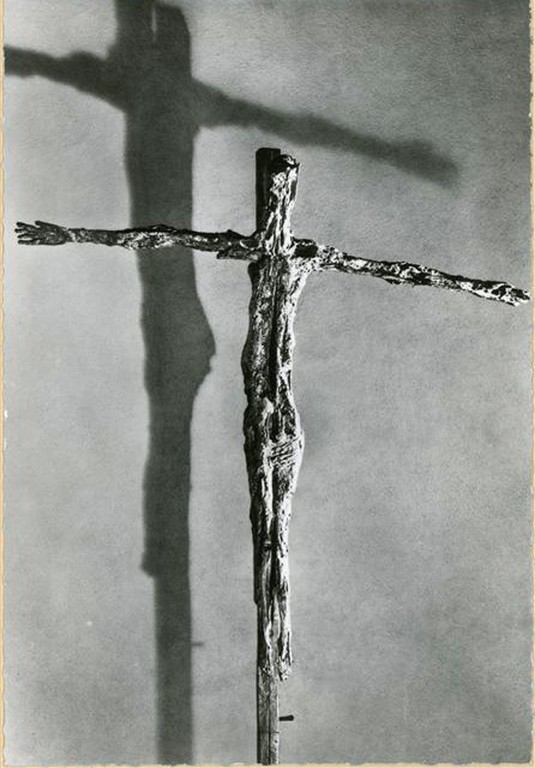

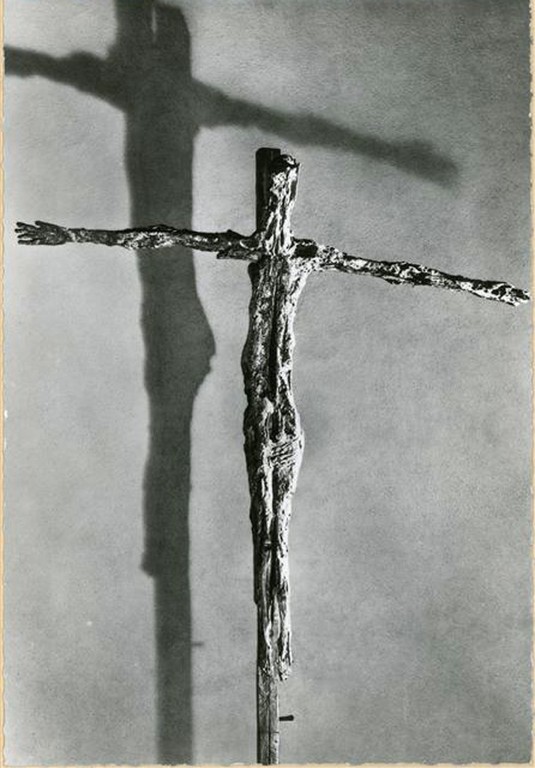

Nombreuses autres œuvres ont provoqué des scandales auprès des chrétiens dans l’histoire de l’art. Pour ne citer que 2 exemples: Le Christ de Michel-Ange dans la basilique de Santo Spirito à Florence représenté entièrement nu avait créé un tollé il y a 5 siècles. De la même manière, le Christ expressionniste, sans visage, de Germaine Richier, créé en 1952 pour l’église du plateau d’Assy avait été le déclencheur d’un conflit profond; la « Querelle de l’art sacré ».

Nous abordons là le cœur d’une problématique, que le théologien Jérôme Alexandre formule très bien :

« Changer la représentation du Christ crucifié et provoquer ainsi la surprise ou le choc est-il plus scandaleux que de ne plus la voir à force de la contenir par dévotion dans ses standards formels et son espace réservé ? (…) Que révèle l’offense ? La mauvaise intention de l’offenseur ? La fragilité de l’offensé ?(…) » (2)

Ainsi, le 1er effet provoqué par une oeuvre comme le Piss Christ peut ouvrir à 1er degré de scandale : la surprise, le choc… En réalit, il ouvre à un scandale plus profond qui réinterroge le chrétien sur le mystère de la croix. La conséquence du scandale induit en réalité une autre forme de scandale, celui du scandale de la Croix, celui du Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Ces œuvres d’art nous permettent de découvrir en quoi, par leur effet scandaleux, elles révèlent d’autant plus celui de la Croix.

Ce langage de la croix fonde son sens théologique sur le discours de St Paul aux Corinthiens (Corinthiens 1, 22-23) « Nous, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens ». Le scandale visé ici est le scandale de Dieu fait homme pour nous sauver du péché, le scandale de la croix tuant un innocent.

Jérôme Alexandre poursuit « Le scandale n’est-il pas justement d’être chrétien ? Nul ne peut faire du « scandale de la Croix » selon l’expression forte de St Paul, un symbole, un objet identitaire, une marque déposée qui voile le scandaleux de cette représentation trop familière. ».

Gardons-nous bien de poser un jugement sur ce que ces œuvres provoquent en nous. Mais il parait nécessaire et juste, de sans cesse s’interroger sur la manière dont les artistes, à travers leurs œuvres, bousculent et amènent à opérer des déplacements intérieurs, parfois vécus comme de véritables conversions.

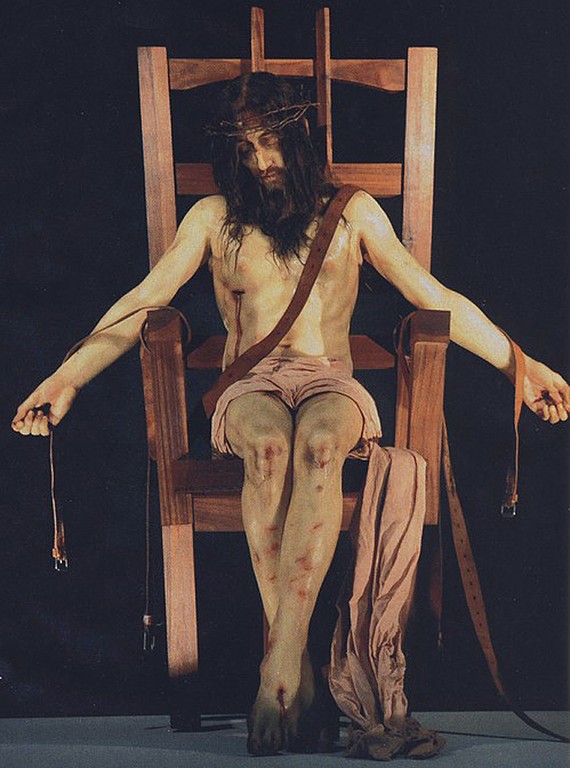

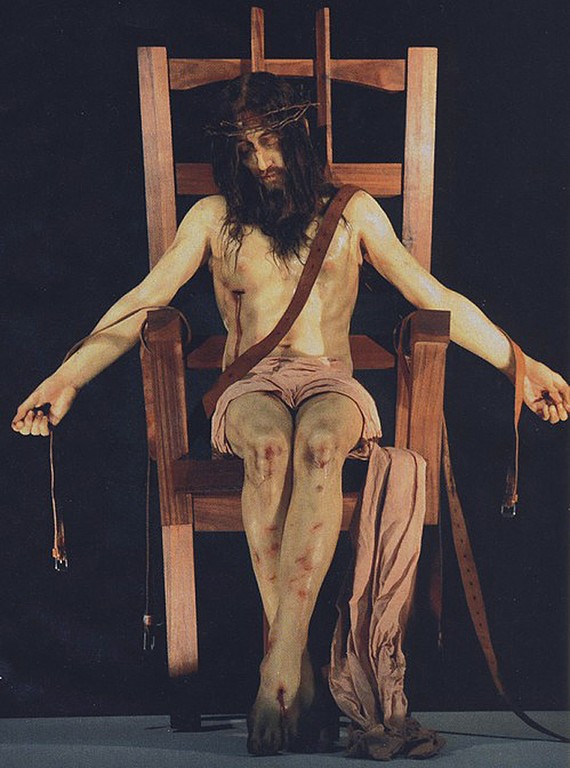

« Le scandale, ce n’est pas le Christ assis sur une chaise électrique. S’il était condamné à mort aujourd’hui, on utiliserait les instruments barbares pour donner la mort qui ont encore cours dans certains pays. Le scandale, c’est notre indifférence devant la croix du Christ » a notamment expliqué l’évêque de Gap et d’Embrun, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Maud de Beauchesne, responsable du Département Art Sacré de la Conférence des évêques

1. Petit Robert 2007

2. Scandale de la Croix et croix scandaleuses, Revue Arts sacrés n°10