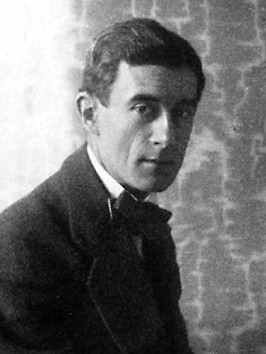

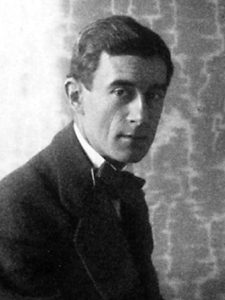

C’est en 1914 que Maurice Ravel a composé ce Kaddisch, sur la demande d’une cantatrice qui en assura la création, Alvina Alvi, le compositeur lui-même au piano. C’est d’abord l’exploration musicale de la commande qui l’a intéressé. Elle s’inscrivait naturellement dans la suite des Cinq mélodies populaires grecques créées peu avant.

Dans la prière juive, le Kaddisch est chanté traditionnellement comme chant des morts, alors que rien de funèbre ne se lit dans ce chant. Il s’agit d’une expression de louange et d’espérance, de glorification du nom de Dieu, qui était chantée par les Juifs en exil après la destruction du temple de Jérusalem.

Deux textes prophétiques sont à la source du Kaddisch :

Ezekiel 38, 23 : « Je montrerai ma grandeur, je manifesterai ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Alors elles sauront que je suis le Seigneur. »

Daniel 2, 20 : « Béni soit le nom de Dieu depuis toujours et à jamais. A lui la sagesse et la force. »

Voici une traduction du Kaddisch tel que Ravel l’a mis en musique :

« Que soit magnifié et sanctifié le nom de Dieu à travers le monde qu’Il a créé selon Sa volonté.

Qu’Il établisse Son royaume durant nos jours et ceux de tout le peuple, rapidement et prochainement, et disons Amen.

Que soit exalté et glorifié, loué et célébré, acclamé et honoré le nom du Saint, béni soit-Il,

loué au-delà de toute bénédiction et de tout chant,

au-delà de tous les hommages que l’homme peut exprimer, et disons Amen. »

(Texte proposé par le docteur Tarsi sur le site de la « Société de Musique de la Chaux-de-Fons. » Suisse)

La musique

La merveille de cette page tient du miracle de la création artistique : Maurice Ravel a respecté fidèlement la mélodie chantée en araméen. Pourtant, il s’agit d’une musique vraiment ravélienne. En accompagnement de ce chant de nature très mélismatique, c’est-à-dire aux souples vocalises libres de toute scansion régulière, le compositeur pose, dans une attitude de profond respect, quelques accords qui habillent le chant hébraïque d’un vêtement très personnel : des notes répétées dans l’aigu formant pédales supérieures (procédé typique de Ravel) et des accords consonants enrichis de septièmes majeures ou de secondes mineures, notes dissonantes par nature qui apportent des vibrations dont la résonance enrichit les sonorités. C’est le même procédé qu’utilisent les peintres en ajoutant une touche légère de couleur étrangère à la teinte générale du tableau, qui fait vibrer l’ensemble.

Le Kaddisch, chant hébraïque, est devenu une œuvre de Maurice Ravel.

Cette page de Maurice Ravel est l’’objet de multiples adaptations pour toutes sortes d’instruments et de formations : les musiciens ont souhaité s’approprier cette musique enracinée dans une riche et très ancienne tradition dont le caractère venu des pays et des temps bibliques reste toujours présent. Voici un exemple d’une version pour violoncelle et orchestre à cordes :