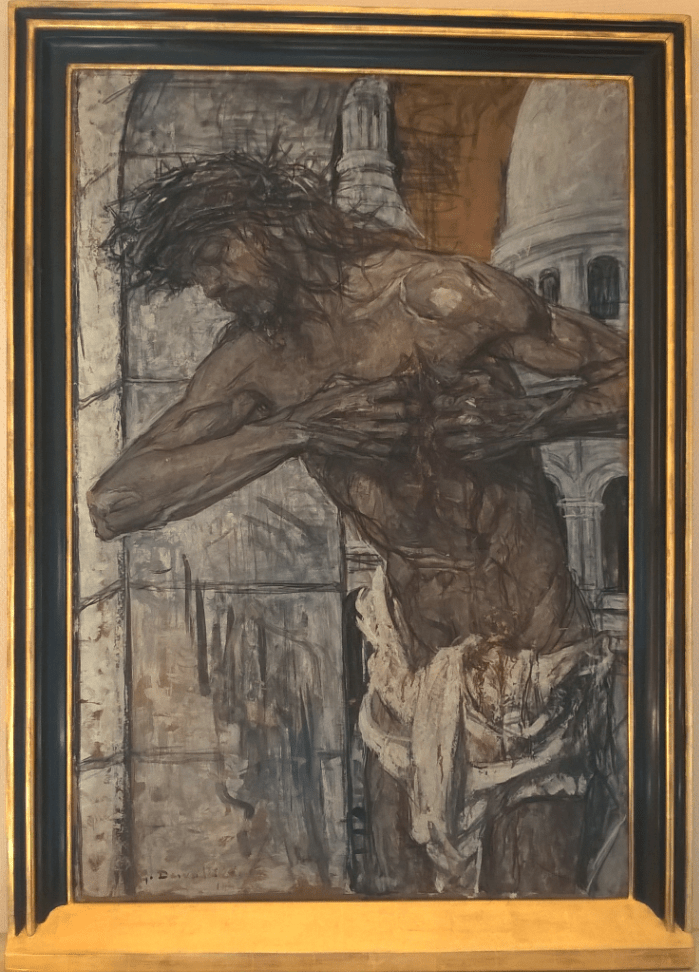

Sacré-Cœur, huile de George Desvallières (1)(1905)

Cette œuvre m’est apparue la première fois en reproduction photographique fin 2018. Elle m’a heurtée physiquement et spirituellement. Son sujet est difficile à soutenir visuellement tant la représentation est éloignée des représentations « habituelles » du Sacré-Cœur qui, de surcroît, ne soulèvent rien spirituellement, pour moi. Ni adhésion particulière ni rejet (quoique ?), mais une sainte indifférence à une iconographie dans laquelle je ne (re)trouve, ni ne comprends l’expression de/du Sacré-Cœur (2).

Je n’ai pas cherché à la revoir, voire, je l’ai même délaissée volontairement, n’arrivant pas, et aussi – je dois l’avouer – ne souhaitant pas entrer en dialogue avec cette œuvre, à la regarder sereinement. Est-ce d’ailleurs possible ?

Le côté crayonné, les couleurs et l’aspect du corps, le geste … tout me rebutait. C’était trop fort, trop cru, repoussant. J’en éprouvais même un malaise physique, un sentiment profond d’inconfort. J’ai pris de la distance sans y apporter d’importance. Je « passais mon chemin » (Lc 4, 30). (3)

Pendant tout ce temps, en fait, et je ne l’ai réalisé que bien après, l’œuvre parcourait en moi son chemin. Surgissant sans prévenir, les questions montaient : qu’est-ce que le Sacré-Cœur ? Pourquoi suis-je, à ce point, dérangée ? Alternance de silences et de réflexions, un va-et-vient opérait doucement mais surement, silencieusement. Plus le temps passait, plus je pressentais que l’interprétation était en fait, juste dans son dépouillement, vraie et criante dans sa violence et douceur picturale.

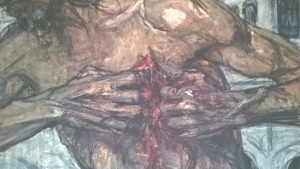

Ici, le Christ est actif physiquement et tout à la fois immobile. Il s’entrouvre lui-même le cœur et la tension de ses bras, de ses mains, de ses doigts est palpable au plus haut point : j’en ai mal en le regardant. Ses articulations, ses muscles et ses veines sont saillants. Ses doigts sont engouffrés dans sa propre chair. Ses mains au plus près de son cœur (4). Telles deux tenailles fermes, ses deux bras exercent un écartèlement volontaire inhumain. Déchirure. Tension et souffrance, d’une part.

C’est véritablement désagréable. Puis, j’ai été réveillée en pleine nuit, à deux reprises, avec précisément des réflexions qui montaient presque à mon insu dans une contemplation inconsciente, aveugle car nocturne, à double distance car en souvenir, en absence de l’œuvre et non de l’œuvre elle-même, mais d’une reproduction photographique. Le Sacré-Cœur, dans son architecture, se dresse en arrière-fond dans sa blancheur et sa rectitude désignant un divin majestueux : hiératique et sans tâche.

C’est véritablement désagréable. Puis, j’ai été réveillée en pleine nuit, à deux reprises, avec précisément des réflexions qui montaient presque à mon insu dans une contemplation inconsciente, aveugle car nocturne, à double distance car en souvenir, en absence de l’œuvre et non de l’œuvre elle-même, mais d’une reproduction photographique. Le Sacré-Cœur, dans son architecture, se dresse en arrière-fond dans sa blancheur et sa rectitude désignant un divin majestueux : hiératique et sans tâche.

Au premier plan, c’est l’humanité meurtrie du Christ crucifié, maculé et courbé qui se penche, s’incline vers la terre, vers l’humanité souffrante. C’était comme si la distance (espace et temps), au sein de cette expérience esthétique, ne contribuait qu’à faire surgir l’œuvre pour mieux y revenir, autrement. L’œuvre advenait par touches successives comme une lente apparition s’accordant à un rythme mystérieux, celui d’une réception corporelle, visuelle, sensible et spirituelle. Lors d’un deuxième réveil nocturne, j’ai réalisé que le Christ était nulle part : par l’absence de représentation de ses membres inférieurs, il est suspendu, dans l’espace comme dans le temps : il ne touche visiblement pas terre. Il est même représenté dans une niche ou ce qui pourrait être une chapelle latérale ajourée d’une église, sous une voûte de pierre, mais, sans fond, dans un entre-deux, un nulle part. Un simulacre d’intérieur où l’extérieur est omniprésent.

En réponse à cette impression visuelle de temps suspendu et d’espace improbable, je remarquais aussi le traitement « or » du fond de la toile, « façon icône ». Ce fond qui ne révèle rien de naturel (une couleur totalement irréelle) manifeste une intemporalité, l’éternité divine, la Gloire dans la tradition orthodoxe des icônes.

Même le sujet, le Sacré-Cœur, est hors contexte narratif de la vie historique du Christ. Il est le fruit d’une méditation contemplative qui ne peut être faite qu’au pied de la Croix. Les réalités symbolisées se superposent : terrestres et célestes ; humaines et divines ; lieu géographique architectural, cultuel et réalité spirituelle, charnelle, éternelle. Tout un ensemble de tensions dialoguent pour une contemplation sans fin. Le corps meurtri, rugueux, noueux, courbé, taché et proche, tranche avec le corps architectural blanc, lisse, droit, rigide, froid et distant. Nous sommes hors de tout récit historique et en même temps, visiblement, dans le cycle de la Passion et en pleine vision de l’auteur, George Desvallières, (5) qui, dans les contrebas de Montmartre en promenade, à travers la vision du monument architectural et de la misère humaine présente sur ses flancs, est lui-même saisi par la présence christique symbolique déversant des flots de miséricorde sur les pans de l’humanité blessée et meurtrie par les affres de la vie. Surgissement de l’œuvre pour l’auteur.

À partir de ce moment, il était clair que je devais voir ce tableau « de mes yeux de chair » (6) (Jb 19, 23-27) et tout mettre en œuvre pour y parvenir. J’y ai perçu comme un appel personnel et sans savoir pourquoi (ni pour quoi), je savais qu’il me fallait y aller. Une fois rentrée dans la compréhension, ou tout du moins la compréhension de l’interprétation, je désirais rentrer dans la matérialité de l’œuvre pour tenter de la percer toujours plus : elle m’attirait à elle.

[J’ai eu la possibilité, totalement imprévisible – car en collection privée – de pouvoir la contempler en silence, seule, dans un face à face d’une heure.]

Tout fait obstacle dans ce tableau et l’ouvert (le seul passage vivant d’où s’écoule un mince filet de sang) est cette déchirure insoutenable et impensable du cœur. Pour le recevoir, il faut « con-sentir », accepter ce qui se donne. Dans ces couleurs d’un aspect sale, maculé (marron, gris), c’est la douceur des yeux fermés, grande paix et patience silencieuse d’un geste figé dans l’éternité, qui apparaît très lentement car la vue, est en quelque sorte, « obsédée » par l’horreur du geste de la scène. Il m’en aura fallu du temps pour découvrir et voir enfin, recevoir ces (ses) yeux fermés et ce visage sans tension. Infinie douceur et patience, abîme d’amour, d’autre part.

Le regard qui nous observe, qui nous invite est en fait le cœur ouvert. Et comme pour manifester ce point « nodal » (7) du tableau, une tache brillante et blanche manifestant la souffrance de la chair luisante, en sueur quasi humide visuellement, tactilement, vient comme indiquer à l’œil et à l’esprit : « regarde, Tout, est là ! », silencieusement. Même le sang est dans la retenue : il ne nous éclabousse pas, ne s’impose pas visuellement. C’est un « fin murmure » venant s’écouler presque goutte à goutte. La découverte de la goutte de peinture sur le pagne du Christ m’a donné un frisson : elle se comporte comme le sang qui dégouline, là maintenant sous mes yeux, détail « in-volontaire ? », performatif. Il faut le voir pour y croire, il faut le voir pour se laisser toucher.

En m’éloignant physiquement du tableau, je constate que le Christ, par son bras droit replié, excède le corps architectural de pierre qui semble le dominer et par son bras gauche, replié aussi et pas totalement représenté sur la toile, excède « son » propre cadre. Rien et nul ne peut le contenir : puits sans fond et sans fin. Dieu fait homme.

Si les hommes ont manifesté sa gloire en élevant toujours plus haut les édifices, le Christ s’abaisse lui-même au plus bas en « s’anéantissant à la mort et à la mort sur une croix » (Ph 1, 8). « Folie pour les hommes ; Sagesse de Dieu » (Cf. 1 Co 1, 25). D’ailleurs, à bien y regarder, la blancheur la plus éclatante est bien celle de son pagne et non celle de la basilique. À travers tous ces détails qui n’en sont pas, je ne cesse de voir la justesse des interprétations profondes

de l’auteur. Il s’opère un va-et-vient entre intérieur et extérieur où se joue une théologie toute en retenue (apophatique) comme au bord mais bien manifestée pour qui veut bien la considérer avec une assiduité qui engage les sens. Le Christ incarné y est plus impressionnant que le bâtiment pourtant de taille et l’architecture de pierre demeure maintenue à l’arrière. Seule la colonne semble « répondre » dans sa forme à la posture bienveillante du Christ abritant et accueillant tout homme. Inutile de symboliser ce Christ qui est déjà lui-même bois de la Croix dans sa posture, son traitement chromatique et son cœur saignant, souffrant par amour, sauf à vouloir s’éloigner de la réalité iconique qu’il engage. Tout ici, peut être lu dans les deux sens, sans s’opposer, mais dans une tension exigeante, infinie telle une ligne de crête, celle où le Christ semble lui-même se tenir en équilibre : à la fois droit et courbé, dans un intérieur tout en extérieur, entre ouvert et fermé, entre humain et divin. Le « ciel » bouché est manifesté à l’aplomb du cœur qui s’entrouvre. Passage étroit où l’humanité est invitée à s’engouffrer dans un accueil inconditionnel. Même le bois du cadre de l’œuvre alternant noir et doré semble empreint de signification et c’est bien la Gloire (le doré) qui englobe, passe et dépasse la souffrance et la mort (le noir) qui n’aura pas le dernier mot.

Après une réaction épidermique première, rappelant de ne pas s’engourdir dans une habitude mortelle, au sens où je me figerais dans une accoutumance à l’œuvre, je suis invitée sans cesse à me réveiller, à me laisser interpellée (« éveille-toi Ô toi qui dors !»), pour que, dans un sursaut (salutaire), je sois rappelée à la Vie.

« L’œuvre d’art authentique a cette capacité spirituelle de briser les miroirs dans lesquels nous nous voyons ou qui nous renvoient l’écho de nos voix et de nous transformer en regardants regardés et en écoutés écoutants (8)».

Aude Viot Coster

Autrice et théologienne des Arts