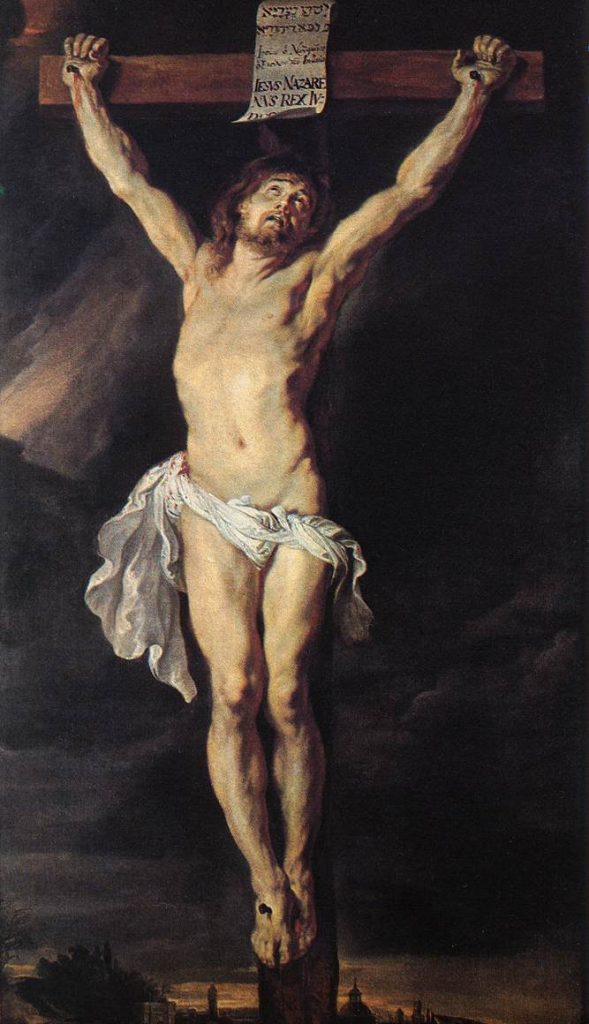

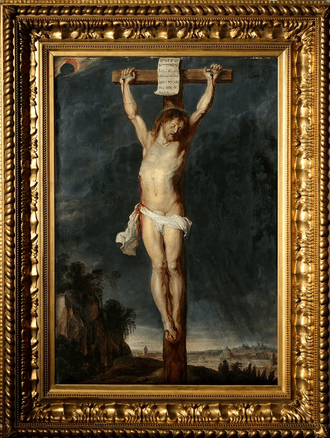

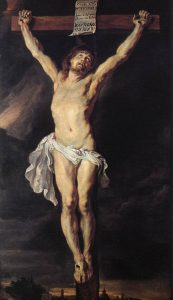

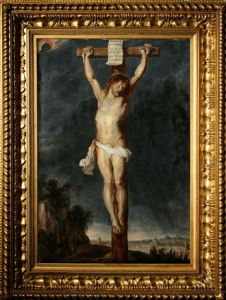

Bien que le titre de l’œuvre ne soit pas précisément, « La crucifixion » mais » Un Christ en croix » de 1613 ; l’huile sur toile de relativement petit format (105,5 X 72, 5 cm) était destinée selon toute vraisemblance à un commanditaire privé. L’œuvre redécouverte ayant par la suite appartenu au XIX° siècle, au peintre académique et réaliste : William Bouguereau ; avant d’échoir à ses propriétaires actuels. C’est toutefois, à l’issue d’une longue enquête appuyée par la comparaison stylistique avec une gravure ancienne très similaire gravée par Lucas Vorsterman, (élève de Rubens en 1617- 1618), des radiographies du tableau effectuées dans un laboratoire de Stuttgart en Allemagne et des analyses de pigments, que cette toile a été authentifiée par le professeur Nils Büttner, spécialiste de l’art allemand, flamand et hollandais de l’institut spécialisé dans l’étude de l’œuvre de Rubens qu’est le Centrum Rubenanium (adossé à la Maison de Rubens (Rubenshuis) à Anvers en Belgique, comme une œuvre de Rubens. Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers conserve précieusement une version antérieure du Christ en croix de Rubens exécuté cette fois vers 1610-1611, et de dimensions plus importantes (219 X 122 cm), avec une tête du Christ levée vers le ciel et un rocher représentant le mont du calvaire peint à gauche du christ et non à droite comme dans celui que nous présentons.

Il existe aussi une troisième version de format assez proche conservée de nos jours à la pinacothèque de Munich d’un Christ en croix de Rubens mais sans la vue de Jérusalem, ni l’éclipse. Un Christ en croix isolé (1). Rubens protestant, converti au catholicisme, avait d’ailleurs pour habitude de réaliser ou de faire réaliser par son atelier des variations de formats différents pour ces différentes compositions. Nous ne sommes donc pas surpris par cette variante dans laquelle la vivacité de la touche et les coloris de la toile reflètent la main d’un grand artiste prolixe et emblématique, au summum de son art baroque et tant le thème de la crucifixion est un thème récurrent dans l’histoire chrétienne de l’art, avec ces codes et ces données très précises. L’historien de l’art Alexis Merle Dubourg précise dans son catalogue raisonné (2) : « Il faut bien comprendre que Rubens, c’est un génie mais c’est aussi une firme. Son atelier foisonnant était une véritable machine à produire, sous l’œil du maître ».

Ce thème de la crucifixion est rapporté dans les Evangiles comme une étape primordiale dans la crucifixion d’un être incarné, étape qui précède la Résurrection, signe ultime de notre Rédemption. La crucifixion serait la scène la plus représentée, indiquant au-delà même de l’image, que la religion chrétienne n’est pas à concevoir comme une religion de la souffrance éternelle mais bien comme une religion de la promesse d’une vie future meilleure. Une crucifixion acceptée plutôt pour le devenir d’une vie éternelle. Cependant, sur le plan chronologique, les premières représentations d’une crucifixion acceptée n’apparaissent qu’à la fin du V° siècle. Le sujet étant jugé trop difficile pour être représenté et François Boespflug (3) précise : « Si l’on croit que Jésus est le verbe de Dieu fait chair et qu’il est allé au supplice de manière consciente et consentie, ce moment est d’une telle complexité qu’il est inépuisable par une seule œuvre. » Ainsi, les premiers chrétiens ne dessineront pas cette crucifixion, tant le supplice de la croix leur semblait insupportable à être représenté. Puis, la religion chrétienne a finalement posé le Christ en croix au centre de la pensée théologique, au centre de la liturgie, au centre des compositions de dévotion. La croix est devenue par la même le symbole de la chrétienté. Elle sera aussi le point central dans la théologie de Saint Paul évoquant ce paradoxe d’un Dieu qui s’abaisse par amour jusqu’à mourir sur la croix pour nous élever par sa résurrection (Ph 2, 6-11).

Depuis, la première représentation du Christ en croix, (celle qui est la plus connue en Orient) peut être vue sur l’enluminure de l’évangéliaire de Rabula (VI° siècle) (4), les codes iconographiques sont déjà ici plus ou moins arrêtés, les conventions du genre s’établissent. Cet évangile syriaque servira de référence pour la datation des manuscrits de toutes les traditions chrétiennes, par son style, son programme iconographique, le traitement des personnages ainsi que les sujets et les compositions qui serviront de base pour les créations artistiques chrétiennes ultérieures et dans l’ensemble de l’univers artistique chrétien : Jésus de Nazareth condamné à mort par les romains sur la dénonciation des juifs qui l’ont accusé de blasphémer, est représenté en croix sur un monticule symbolisant le Golgotha, le mont du calvaire, entre le soleil rouge et la lune bleue (couleurs conventionnelles). Les deux larrons sont aussi en croix, les deux Marie (La vierge Marie et Marie-Madeleine) sont présentes avec l’apôtre Saint Jean. Au pied de la croix, les deux soldats jouant aux dés la tunique du Christ. Jouxtent le centurion Longin qui transperce le côté du christ de sa lance, tandis que l’autre centurion Stephaton propose une éponge imbibée d’un liquide âcre (vinaigre ?). Nous voyons aussi une cohorte de pleureuses. Le christ plutôt droit est en cobbium, (long manteau), les yeux ouverts car il a vaincu la mort. C’est le type du christ triomphant.

Ce n’est que vers la milieu du moyen-âge qu’apparaît une autre iconographie de dévotion plus appuyée entrainant vers plus de pathos : celle d’un Christ souffrant avec des plaies pleines de sang et d’eau jaillissant de son côté et qui sont considérées comme des symboles sacramentels de l’eucharistie et du baptême, les yeux fermés, le visage endolori dans une posture arquée (parfois très chantournée) avec des côtes apparentes, cloué sur une croix en bois, par 3 ou 5 clous et revêtu d’un simple linge qui lui ceint les hanches : un perizonium.

Il faudra alors le XVI° siècle pour que l’Eglise de Rome, demande aux artistes de représenter plus simplement le christ en croix sans retirer toutefois l’aspect pathétique et émotionnel.

Quelle interprétation Rubens a t-il choisi au début du XVII° siècle pour cette crucifixion retrouvée ?

Rubens se concentre fondamentalement dans cette toile magistrale sur la seule figure du Christ et intitule son œuvre non pas « La crucifixion » mais « Christ en croix » ; ce qui indique qu’il va multiplier les effets de la souffrance sur le seul visage de Jésus, représenter l’environnement du Golgotha dans une scène plus théâtrale et plus dramatique dans la grandeur du mystère, en éliminant les autres personnages traditionnels de cette représentation et dans une construction perspective pour apporter plus de grandiloquence et dignité dans la mort, tout en retirant les détails annexes et instruments du supplice. Dans le coin en haut, à gauche demeure une lune qui éclipse le soleil. Rubens converti, révèle bel et bien le mystère d’un amour insondable d’un Dieu père, fils et esprit.

Alors dans un ciel très sombre et orageux, faiblement éclairé par le crépuscule, se détache le corps du Christ crucifié par 3 gros clous desquels s’échappe le sang, dans une frontière floue entre la nuit el la lumière, au loin derrière une rangée d’arbres, une ville : Jérusalem se laisse deviner, est illuminée. Nous ne sommes pas vraiment en présence d’un clair-obscur caravagesque mais plutôt dans une d’ambiance, avec une légère insistance sur une lumière émanant en halo d’un corps pâle et souffrant, un peu

verdâtre par endroit et qui contraste avec un paysage plus foncé, et des nuages ténébreux. Nous arrivons aussi, en dépit de cette environnement nocturne à lire non pas le traditionnel acronyme sur le panneau planté au dessus de la tête du christ, sur le titulus crucis plus précisément (5) : « I.N.R.I » ; mais l’inscription complète du préfet de Judée Ponce Pilate (qui souhaitait se moquer du Christ) : » Jésus de Nazareth, roi des juifs ». Ici Rubens fait le choix des 3 langues hébreux, grec et latin en grosses lettres capitales : « JESUS NAZARENUS REX IUDAERORUM ». Il faut aussi se souvenir que les religieux juifs n’étaient pas d’accord avec les termes à graver sur le titulus et que les romains ont finalement opté pour le latin. La croix porte donc le motif de la condamnation que les romains aimaient faire porter à un supplicié. Rubens insiste avec élégance et sobriété sur le pathos de la scène par la représentation d’un christ en solitude et n’a pas l’intention de renouveler cette représentation traditionnelle du corps du christ mort et verdâtre de putréfaction malgré un expressionisme certain dans le traitement d’un corps très musclé dont les membres sont toutefois déformés par les clous. Ce qui frappe alors dans ce modèle de Christ immortalisé par l’artiste, c’est le silence intérieur que nous éprouvons au regard de cette terrible gravité. Les tourments de la souffrance effleurent sous la palette du peintre, sous les yeux clos d’une tête penchée sur le bras gauche. Nous ressentons une fascination muette devant notre manque de connaissance existentielle de la sagesse de Dieu communiquée par l’Esprit Saint.

Pour conclure, ce tableau nous rappelle que la foi chrétienne est basée sur l’idée que la mort par la crucifixion représentée n’est qu’un passage sur terre et que la résurrection annoncée qui s’en suivra est source de promesse de vie par l’intermédiaire d’un Christ rédempteur.

Jeanne Villeneuve