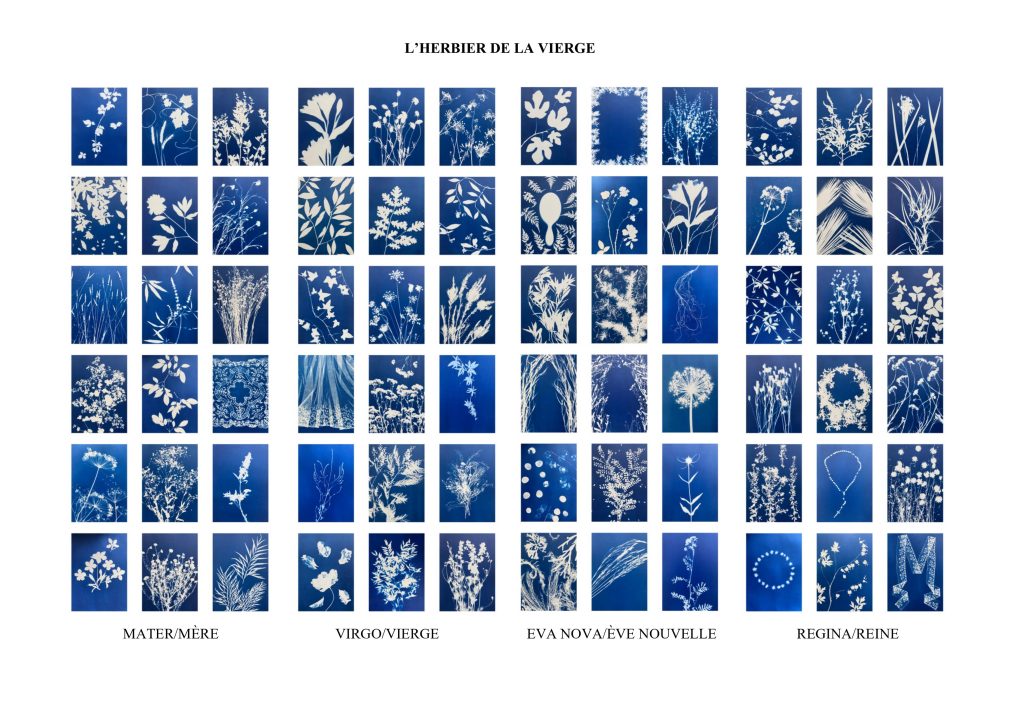

Cette exposition présentait une sélection de 18 cyanotypes numérotés et uniques rassemblés dans une sorte de petit catalogue d’exposition ou de petit recueil de méditation, en tirage unique de 90 cm de large sur 220 cm de hauteur disposés dans un quadridyptique constituant des « baies ». Chaque volet, dont les titres pourraient servir d’exergue de la nature a en réalité un double titre en latin et en français : Mater/ Mère, Virgo/ Vierge, Eva Nova/ Eve Nouvelle, Regina/ Reine, nous rappelant que l’artiste reprenait une tradition de prier la Vierge, dès l’époque médiévale et que la mère de Jésus a été nommé de différentes façons.

Le cyanotype étant un procédé d’impression photographique monochrome négatif et ancien, par le biais duquel on obtenait un tirage photographique bleu de Prusse, bleu de Cyan. Cette technique avait été mise au point par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel en 1842. Le procédé utilise un mélange composé de citrate d’ammonium féerique et de ferricyanure de potassium qu’on applique sur une feuille de papier. Sous l’exposition des rayons U.V. du soleil et après un temps d’exposition de quelques minutes, on obtient par contraste des motifs qui apparaissent en blanc sur fond bleu.

Gabrielle de Lassus reprend à son compte cette technique ancienne de photographies ou de photogrammes pour créer des empreintes de végétaux, des motifs de tissu en dentelle (représentant dans l’imaginaire de l’artiste le voile de Marie ou de la mariée), des images botaniques en prenant les herbes et fleurs de la nature pour objet de grâce infinie et éternelle. Prétexte oh ! Combien suranné pour permettre à nos esprits contemporains de se libérer des enclaves d’ici-bas par la médiation sur les plantes représentées. Son effeuillage un matin s’est transformé pour nous par la magie de l’art en un instant d’éternité.

Nous avons alors de la joie à imaginer qu’un jour ces petits tableaux deviennent des vitraux dans une chapelle de la Vierge d’une belle église abandonnée et à restaurer ; éclairant alors de leurs beaux reflets bleus des fidèles priant et récitant des chapelets et méditant dans une ambiance azuréenne sur les mystères liés à Marie. Quand à l’acception botanique, tel un songe, elle s’ouvre sur l’éventuel désir de se libérer des épines du jardin du monde pour entrer dans une belle vision spirituelle. Notre humanité devenant messagère de la beauté de la nature dans cette végétation stylisée et sélectionnée par l’artiste, dans son allégresse. Dans cette forêt botanique minutieusement choisie, Gabrielle de Lassus, n’erre pas mais elle sait traquer chaque détail, explorer chaque petit secret de la graminée. Les belles lumières colorées de soleil feront apparaître nos états d’âme en projetant des ombres sur les murs et les pavements de l’église.

De nos jours, la pratique liturgique dédiée à Marie ne fait plus partie des prières officielles de l’Eglise. Les bréviaires de Marie d’usage courant dès le XI° siècle sont en effet tombés en désuétude à la fin du Concile Vatican II. Ces livres étaient cependant très riches en substance servaient au petit office de la Vierge, l’une des formes les plus traditionnelles de dévotion, en même temps qu’un incroyable exercice de piété. Parmi les livres liturgiques qui contenaient l’ensemble des textes nécessaires pour prier la liturgie des heures de l’office divin, les clercs des ordres sacrés priaient par cycle de 4 semaines avec des psautiers, des antiphonaires, des collectaires, des homéliaires, des lectionnaires, toute la litanie des saints avec les martyrologues. Toutes les fêtes mariales ou non, tous les rites étaient scrupuleusement mentionnées dans ces livres.

Et même s’il n’y avait pas à proprement parlé, d’herbiers destinés à aider la prière des fidèles, on peut considérer que « l’herbier de la Vierge » de Gabrielle de Lassus Saint Geniès, appartient à la catégorie des livres d’heures avec sa collection de plantes séchées et pressées révélées, sur un support de papier épais. On peut aussi voir dans cette collection de cyanotypes une sorte de dévotion mariale en un rosaire (couronne de roses) toujours recomposé.

La couleur bleue des cyanotypes de Gabrielle de Lassus nous renvoie naturellement et traditionnellement à la couleur associée dans l’art chrétien et la dévotion mariale à Marie. Cette couleur est indissociable de celle de la Vierge Marie. Elle symbolise, la pureté, la royauté, le ciel. Elle, qui conçu un enfant sans péché, incarne bien la pureté spirituelle. Dès l’antiquité, le bleu était rare et précieux, difficile à obtenir (souvent les pigments étaient obtenus en broyant des pierres comme le lapis-lazuli). Dans ce contexte religieux, ce bleu évoque donc bien plus qu’une simple couleur vestimentaire, mais il véhicule une signification spirituelle des plus profondes. En tant que mère de Dieu, les artistes ont choisi cette couleur symbolique pour indiquer le rôle unique de la Vierge dans l’histoire du salut de notre humanité.

Gabrielle de Lassus Saint Geniès nous invite donc à partir de son herbier si subtil d’intériorité à prier, méditer, contempler, ses belles images et ses quelques lignes de poésie, n’importe où, en silence ou en musique. Elle nous laisse aussi en questionnement devant le mystère de l’incarnation. Les plantes nous révélant que la femme que Dieu a choisie comme Mère du Christ a magnifiquement su répondre à sa vocation.

Jeanne VILLENEUVE