Après la chute de l’Empire byzantin, achevée en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans, la production d’icônes n’a pas cessé. Dans les anciens pays de l’Empire ou ceux de sa périphérie, notamment en Grèce et dans les Balkans, les Eglises et les fidèles des communautés chrétiennes orthodoxes continuèrent en effet à passer commande.

Ces peintures sur bois à fond d’or représentant le Christ, la Vierge ou les saints, étaient indispensables à la pratique de leur foi. De nouveaux foyers de production virent également le jour, comme en Crète, possession vénitienne où de nombreux artistes de Constantinople se réfugièrent. Quant à la Russie, la chute de Constantinople fit d’elle la « Troisième Rome », la nouvelle puissance gardienne de l’héritage orthodoxe.

La présence constante d’icônes dans ces pays à travers les âges ne peut se comprendre sans évaluer l’importance de leur rôle dans la pratique religieuse. C’est toute cette histoire qui est racontée dans la collection Roger Cabal léguée au Petit Palais.

D’origine algérienne, Roger Cabal s’engage en France dans une carrière d’industriel. Passionné d’art orthodoxe, il commence dans les années 1960 à constituer une collection variée d’icônes post-byzantines.

Celles-ci relèvent aussi bien des écoles créto-vénitienne, grecque ou balkaniques que des différents courants russes. A sa mort en 1997, son souhait de léguer sa collection au Petit Palais permet à la Ville de Paris de s’enrichir de 73 icônes. Celles-ci sont accompagnées de cinq tissus brodés, d’objets de piété et de la bibliothèque du collectionneur, témoin des recherches effectuées pour alimenter ses connaissances et orienter ses choix.

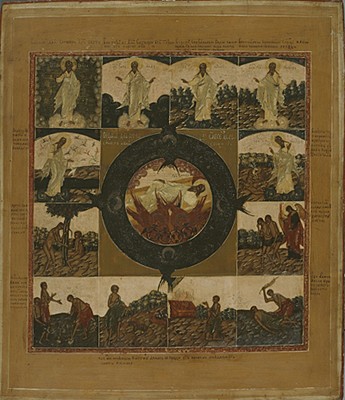

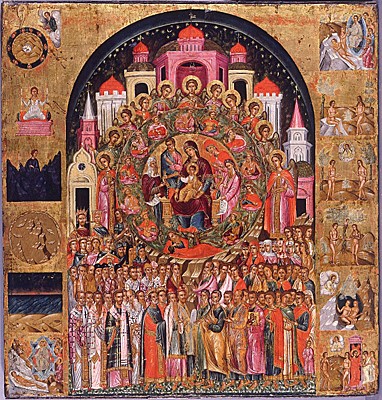

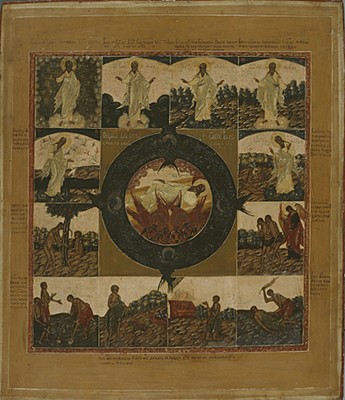

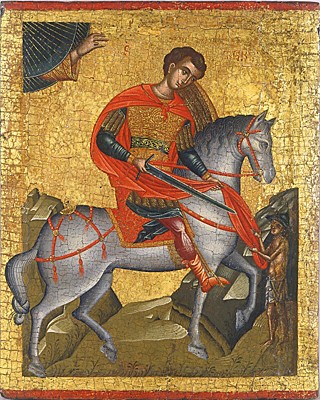

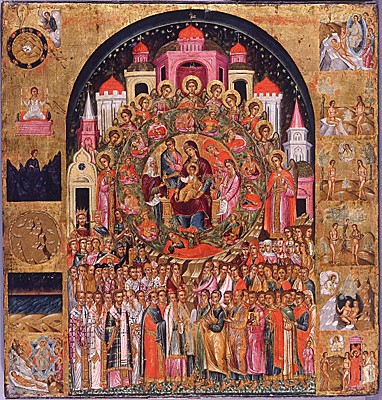

Puisant dans une variété remarquable de provenances géographiques, Roger Cabal a réuni la plupart des thèmes essentiels de l’iconographie byzantine. Une prédilection est néanmoins notable pour l’hagiographie et ses multiples déclinaisons au travers de la représentation des saints.

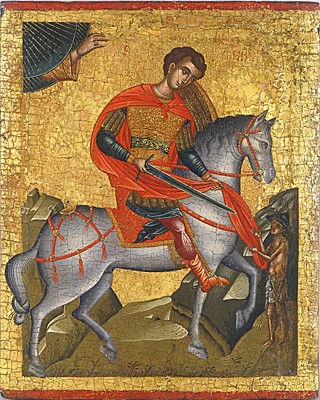

Cet intérêt spécifique l’a conduit à privilégier des sujets rares comme un Saint Martin à la manière byzantine ou les représentations particulières dédiées à la Vierge que sont « En toi se réjouit » ou « La Mère de Dieu, montagne inviolée ».

Son goût s’est porté sur des icônes majeures comme la série des icônes créto-vénitiennes, ou exceptionnelles par leur taille comme le « Saint Georges » de l’école de Novgorod (1,65m x 1,37m). Mais également sur des icônes de style populaire de petit format, à la force d’évocation tout aussi prégnante tels « Saint Charalampe et le démon » (20,20cm x 13,30 cm).

Le musée a depuis acquis un ensemble de dessins représentatifs des modèles ou des poncifs servants aux peintres d’icônes dans leurs travaux préparatoires.

Le tout vient compléter une série d’objets byzantins déjà conservés au Petit Palais, légués par les frères Dutuit au début du XXe siècle, parmi lesquels on peut citer la précieuse plaque de reliure en ivoire avec une Vierge à l’Enfant en trône du Xe siècle.

Texte réalisé d’après l’ouvrage

Icônes du Petit Palais

Editions Paris Musées, Collection « Petits Capitales »

Auteur : Raphaëlle Ziadé, responsable du département byzantin au Petit Palais

15 x 21 cm, 72 pages, 35 illustrations – prix : 12€ http://parismusees.paris.fr/fr/les-icones-0

En savoir plus sur la Collection du Monde chrétien oriental du Petit Palais : www.petitpalais.paris.fr