Le psaume 80 de Roussel : un cri de révolte ?

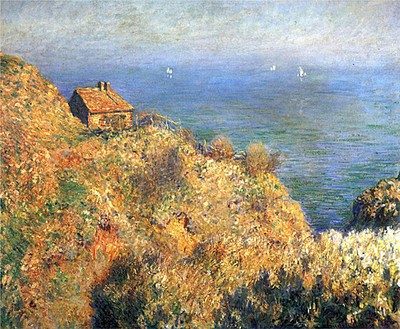

Les pérégrinations estivales conduiront certains d’entre vous sur les côtes normandes à la découverte du merveilleux cimetière de Varengeville non loin de Dieppe. Ce lieu est célèbre par la présence du tombeau du peintre Georges Braque. Mais il ne faudrait pas oublier celle du compositeur Albert Roussel (1869-1937), distant de quelques allées. Après une carrière d’officier de marine, Roussel s’est consacré à la composition musicale mais est resté fidèle à la mer qu’il a toujours passionnément aimée et auprès de laquelle il a souhaité être inhumé.

Structure du récit dans le Livre des Fondations de Thérèse d’Avila.

Parmi les recherches de la linguistique structurale, deux types d’analyse offrent un outil d’étude du Livre des Fondations.

Le schéma quinaire hérité du linguiste russe Propp et le schéma actantiel créé par A.J. Greimas en 1966 permettent en effet d’analyser les étapes que l’on rencontre à chaque fondation d’un Carmel réformé par Thérèse d’Avila.

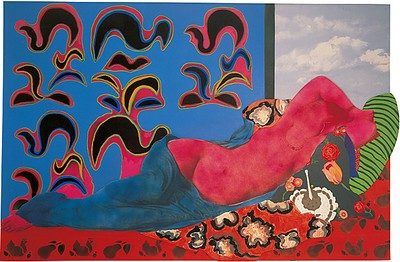

Martial RAYSSE ou la joie de vivre retrouvée

A découvrir au centre Georges Pompidou jusqu’au 22 septembre 2014, la rétrospective de Martial Raysse qui depuis 2009 est consacré l’artiste français le plus cher du marché de l’art. Une exposition bien construite dans laquelle l’on déambule à mesure de l’évolution de son travail.

Du Livre de la vie au Livre des Fondations de Thérèse d’Avila

Thérèse d’Avila a entrepris une œuvre d’autobiographie spirituelle dans le Livre de la vie ; elle y relate les grâces dont « Sa Majesté » l’a comblée. Les chapitres 32 à 36 décrivent la première fondation du Carmel réformé selon la règle primitive : le Carmel Saint Joseph d’Avila.

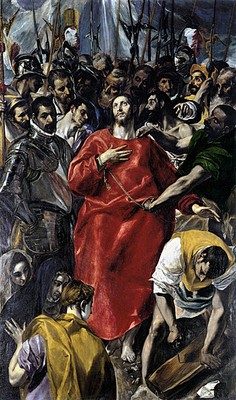

Le Greco, Victoria: la peinture, une musique?

L’Espagne célèbre cette année le quatre centième anniversaire de la mort du Greco (1541-1614). Occasion nous est offerte d’une contemplation où le regard et l’ouïe se rencontrent grâce à un peintre et un musicien aux carrières contemporaines et assez parallèles. Beaucoup d’entre nous visiteront sans doute ce pays d’outre Pyrénées : ce dialogue image/musique leur livrera peut-être une part de son mystère.

Sincérité et Vérité dans le Livre de la vie de Thérèse d’Avila

Saint Augustin pose le problème de l’autobiographie spirituelle au chapitre X des Confessions et introduit ainsi la notion fondamentale de « mensonge », de « dissimulation » dans sa relation à la Vérité :

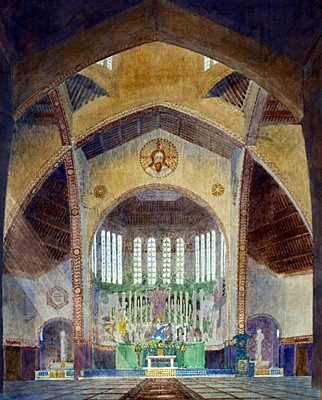

Un ouvrage sur l’église Saint-Louis de Vincennes

Au terme de recherches qui les ont entraînés dans différentes bibliothèques et centres d’archives, Paul Guillaumat et Claude de Martel ont rédigé, et édité, la monographie qui faisait défaut sur l’église Saint-Louis.

Un motet du Grand-Siècle pour la Fête-Dieu

Le concile de Trente (1545-1563) ne fut pas que l’initiateur de la Contre-Réforme en réaction à la Réforme luthérienne, il fut aussi et surtout le moteur de ce qu’on appelle la Réforme Catholique cherchant à donner un élan nouveau à la vie chrétienne par la fréquentation des sacrements, en particulier de l’Eucharistie. Les 17ème et 18ème siècles en France comme en Italie virent fleurir motets et « dialogues spirituels » afin de redonner par le chant le goût des choses saintes. En ces temps de Fête-Dieu, belle occasion de redécouvrir une page musicale oubliée.

Le Livre de la vie, récit de la fondation du monastère saint Joseph d’Avila (Chapitre XXXII à XXXVI)

Les chapitres XXXII à XXXVI relatent les démarches entreprises par Thérèse d’Avila pour fonder le monastère Saint Joseph à Avila. L’idée d’une réforme du Carmel lui est venue du sentiment de décalage entre son propre désir de conversion et l’état des couvents en Espagne au XVIe siècle. Une vision de l’Enfer « impossible à oublier » va alors la déterminer dans sa décision!

En finir avec Dieu ?

L’aventure de l’art moderne, dans sa violence, son exubérance, sa foisonnante créativité, a été, beaucoup plus que ne l’ont cru ou dit ses acteurs et ses témoins, hantée par la question de Dieu. Et, de même que l’icône byzantine et l’architecture médiévale ne pourraient se contempler sans prendre en compte la théologie ou la liturgie de leur temps, on ne saurait analyser l’invention moderne de l’art abstrait sans prendre en compte le rapport, difficile parfois mais essentiel, de l’homme moderne avec la figure de Dieu.