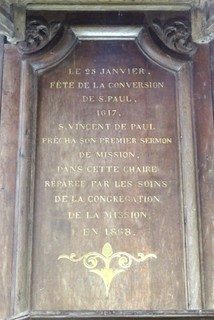

La prédication au XVIIe siècle (4/4)

Dans la XXIIe session du Concile de Trente en 1562, le décret sur la messe indique au chapitre 8 :

« Le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d’âme de donner quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d’autres, à partir des textes lus à la messe (…) et d’éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête. » La création des séminaires va permettre d’enseigner une prédication savante, teintée à la fois de scolastique et de rhétorique antique. Ainsi à l’âge classique, la prédication retrouve son faste : c’est alors une floraison de grands prédicateurs, comme Bossuet, Massillon, Vincent de Paul…

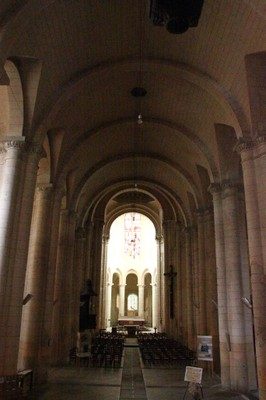

Le silence et la lumière

Traditionnellement dans l’Eglise, le temps du Carême est synonyme de recueillement, intériorité, préparation, dépouillement… La liturgie se revêt de sobriété : moins de lumières, moins de décors, moins de musique… Dans le monde contemporain si agité, si bruyant, le silence des oreilles autant que celui des yeux s’offre non comme absence mais bien comme ouverture.

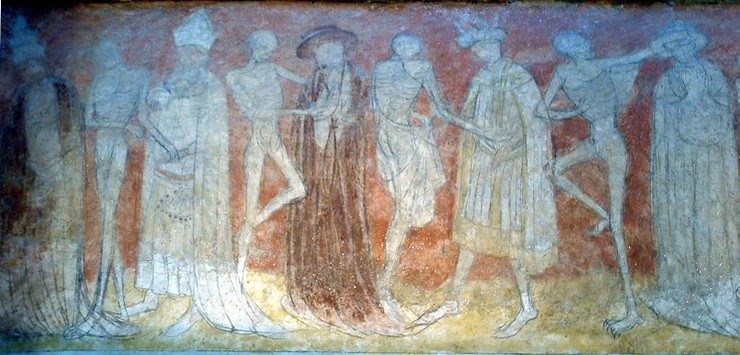

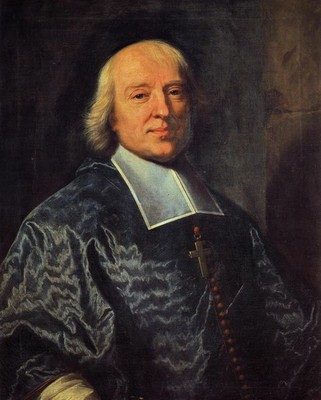

La prédication au XVIIe siècle (3/4)

Le Sermon sur la Mort, prononcé par Bossuet devant la cour pour le Carême du Louvre de 1662, présente une structure antithétique de la misère et de la grandeur de l’homme. Il élabore ainsi une théologie de la mort qui ouvre à une théologie de l’Espérance chrétienne.

Un nouveau jour, qui métamorphose le quotidien

À l’occasion de l’exposition Un nouveau jour par Jean-Marc Cerino à la Galerie Saint-Séverin (Paris), Paul-Louis Rinuy nous dévoile son interprétation de l’œuvre Berlin, 1945 dont la technique artistique est inhabituelle.

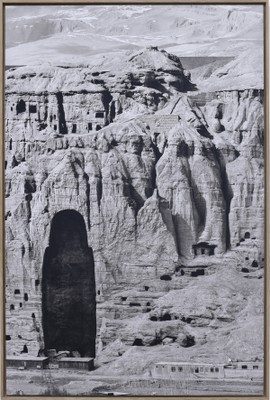

La photographie, un instrument d’aliénation ? …Susan Sontag et la photographie

En 1977, Susan Sontag publiait un recueil de textes intitulé : « Sur la photographie » (1). Il s’agissait pour elle d’entamer une réflexion sur les images et plus particulièrement sur celles qui couvrent les conflits, les faits de guerre et de violence. Quel était leur rôle, leur véritable impact, la signification qu’elles pouvaient avoir d’un point de vue éthique. Susan Sontag prononçait ainsi, à plusieurs centaines d’années d’écart, à sa façon et dans un tout autre contexte, un nouveau réquisitoire contre les images, objet de nombreuses controverses au cours des siècles précédents.

Messe pour le jour de la Paix

Le titre de cette œuvre du compositeur André Jolivet, écrite en 1940, résonne aujourd’hui comme hier, à la fois d’une aspiration toujours exprimée et jamais satisfaite à vivre dans la paix, mais aussi d’une espérance toujours présente dans les cœurs : Jolivet n’a pas écrit « messe pour un jour de paix » mais « pour le jour de la paix », nous faisant partager son assurance que la paix viendra.

La prédication au XVIIe siècle (2/4)

Dans la XXIIe session du Concile de Trente en 1562, le décret sur la messe indique au chapitre 8 :

« Le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d’âme de donner quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d’autres, à partir des textes lus à la messe (…) et d’éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête. » La création des séminaires va permettre d’enseigner une prédication savante, teintée à la fois de scolastique et de rhétorique antique. Ainsi à l’âge classique, la prédication retrouve son faste : c’est alors une floraison de grands prédicateurs, comme Bossuet, Massillon, Vincent de Paul…

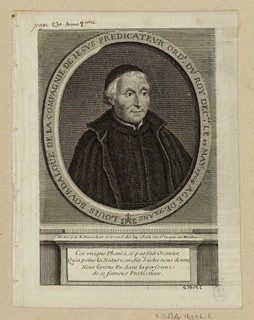

La prédication au XVIIe siècle (1/4)

Dans la XXIIe session du Concile de Trente en 1562, le décret sur la messe indique au chapitre 8 :

« Le saint concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d’âme de donner quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d’autres, à partir des textes lus à la messe (…) et d’éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête. » La création des séminaires va permettre d’enseigner une prédication savante, teintée à la fois de scolastique et de rhétorique antique. La Compagnie de Jésus (les Jésuites) travaille l’art oratoire inspiré de Cicéron et des Exercices de saint Ignace. Ainsi à l’âge classique, la prédication retrouve son faste, avec le jésuite Bourdaloue, dont la véhémence et l’art dramatique déplacent les foules. C’est alors une floraison de grands prédicateurs, comme Bossuet et Massillon.

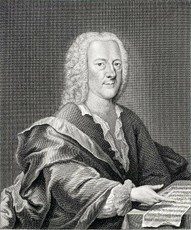

La Paix, la Joie

En ouverture de cette page, nouveau départ pour Narthex, voici une musique qui peut paraître quelque peu en décalage avec les jours que nous vivons marqués par les conflits, les incompréhensions et les menaces en tous genres. Pourtant, à bien l’entendre, cette œuvre de Telemann n’est pas sans résonances avec l’aujourd’hui du monde.

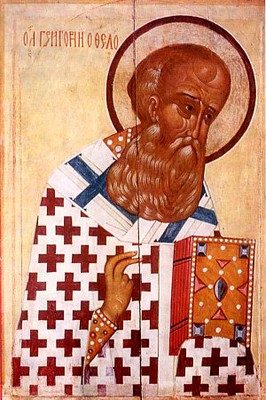

Grégoire de Nazianze le Théologien (330-390), fin lettré et poète

Notre blog Ecrits mystiques poursuit son cycle de patristique dédié aux pères du désert, aux pères cappadociens, aux pères de l’Eglise latine. Voici une présentation de la vie et des écrits de Grégoire de Nazianze (330-390) et notamment sa correspondance avec son ami Basile de Césarée, ainsi que ses discours de théologie trinitaire à l’attention de la communauté chrétienne de l’Anastasia.