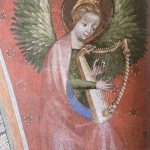

Dès les premières salles, le visiteur découvre combien ces messagers, chanteurs ou instrumentistes, sont centraux dans l’imaginaire médiéval. « Les anges ne jouent pas seulement des instruments mais chantent également et sont en cela porteurs de messages tout en établissant le lien entre la sphère céleste et la sphère terrestre », explique Carole Hertel, co-commissaire de l’exposition.

Souvent représentés pour glorifier le Christ, on les retrouve aussi aux côtés de la Vierge Marie, encore appelée « reine des sphères célestes » (orbis regina).

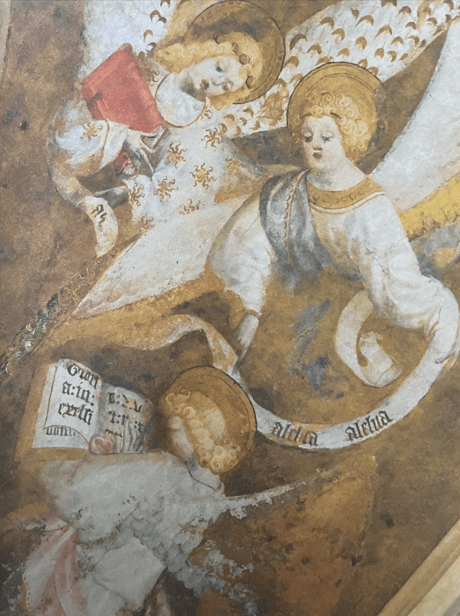

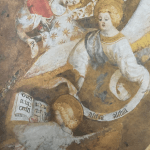

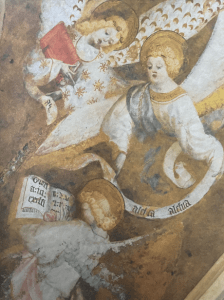

Ces figures célestes remplissent aussi un rôle d’intercesseur auprès des défunts et des commanditaires d’œuvres. La fresque de la chapelle Vieille de Souvigny (vers 1405), voulue par Louis II de Bourbon et son épouse Anne-Dauphine, surplombe leurs gisants : les anges portent un phylactère ou un livre de chant avec les notes du Gloria, participant ainsi à la « messe éternelle » du couple ducal.

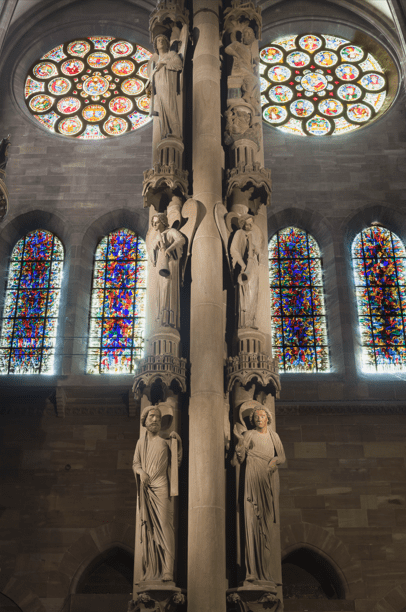

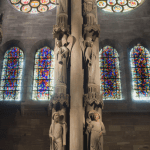

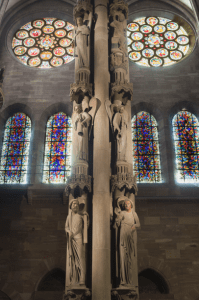

L’exposition fait également la part belle aux représentations strasbourgeoises de l’ange musicien, dont un moulage en plâtre issu du célèbre « Pilier des anges » de la cathédrale de Strasbourg est présenté.

Le parcours se poursuit avec l’exploration des fresques ornant les voûtes des lieux de culte médiévaux, de l’église prieurale de Souvigny (Auvergne, vers 1405) à la chapelle du château de Farcheville (Bouville, Île-de-France, XIVe siècle). Elles révèlent une variété étonnante d’instruments de musique : les « bas instruments » – cordes – et les « hauts instruments » – vents et cuivres – se côtoient.

L’exceptionnelle voûte de la chapelle de la Vierge (1370-1378) de la cathédrale du Mans représente pas moins d’une cinquantaine d’instruments : orgue portatif, cornemuse, buisine, cymbales, cor, luth, guiterne, psaltérion, et un rare instrument anglais dit « l’échiquier ». « Cette imagerie, qui stimule autant la vue que l’ouïe du spectateur, éveille des émotions profondes et incite à la méditation, une pratique religieuse importante à cette époque », explique Yuko Katsutani, co-commissaire de l’exposition.

Bien que la majorité des œuvres soient illustrées par des fac-similés ou des reproductions, leur qualité et leur mise en valeur dans la scénographie créent une expérience esthétique harmonieuse et contemplative, loin du « tout numérique ». Des enregistrements sonores complètent la visite, donnant vie à cette iconographie musicale.

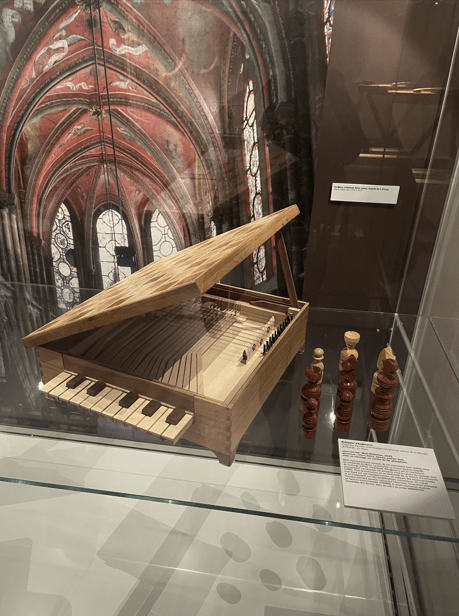

La dernière partie de l’exposition, dédiée à la reconstitution d’instruments par Olivier Féraud, luthier, chercheur et musicien, en constitue le point fort. Leur réalisation trouve sa source dans l’étude des fresques de Saint-Bonnet-le-Château et du château de Farcheville, ainsi que dans le seul témoignage écrit subsistant : le Traité de facture instrumentale d’Henri Arnault de Zwolle (vers 1440).

Ce travail interdisciplinaire associe recherche historique, innovation technique et expérimentation musicale, faisant revivre clavicymbalum, flûte double, rebec et échiquier. Grâce à la captation vidéo d’un concert de l’ensemble Ars Sonic, la musique des anges devient alors audible.

Comme le décrit l’Apocalypse de saint Jean : « Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. » L’exposition à la BNU de Strasbourg, offre une manière tangible de contempler et d’écouter ce « concert des anges » et révèle l’infinie créativité des hommes pour représenter le divin. Un catalogue passionnant, véritable prolongement de l’exposition, présente les résultats des recherches des trois commissaires.

Chloé Tuboeuf Bizzotto