Les Rencontres internationales de la photographie à Arles sont reconnues comme l’un des plus importants festivals de photographie au monde, avec celui de Houston (1) aux Etats-Unis mais aussi, nous y reviendrons, son cadet à Perpignan : Visa pour l’image (2).

Au fil des ans, les expositions se sont multipliées pour atteindre, entre le in, le off et ce qui n’est pas officiellement répertorié, un nombre assez impressionnant de propositions qui peut en décourager certains. Parfois, abondance de biens peut nuire, et décider des lieux à visiter, surtout quand on est limité dans le temps, peut devenir un vrai casse-tête.

Personnellement, je fais confiance à quelques ami(e)s dont je connais le sérieux et la justesse des choix, ou carrément à des rencontres fortuites. Une « blogueuse » rencontrée à la table du petit déjeuner de l’hôtel m’a ainsi permis de faire quelques découvertes que je n’aurais peut-être pas faites sans elle. C’est pourquoi il est important de souligner que ces manifestations sont aussi de précieuses occasions d’échanges, d’accord ou de désaccord, mais surtout de rencontres et de parole !

Voici donc un choix car il faut savoir choisir, c’est-à-dire trancher, abandonner mais ainsi avancer…

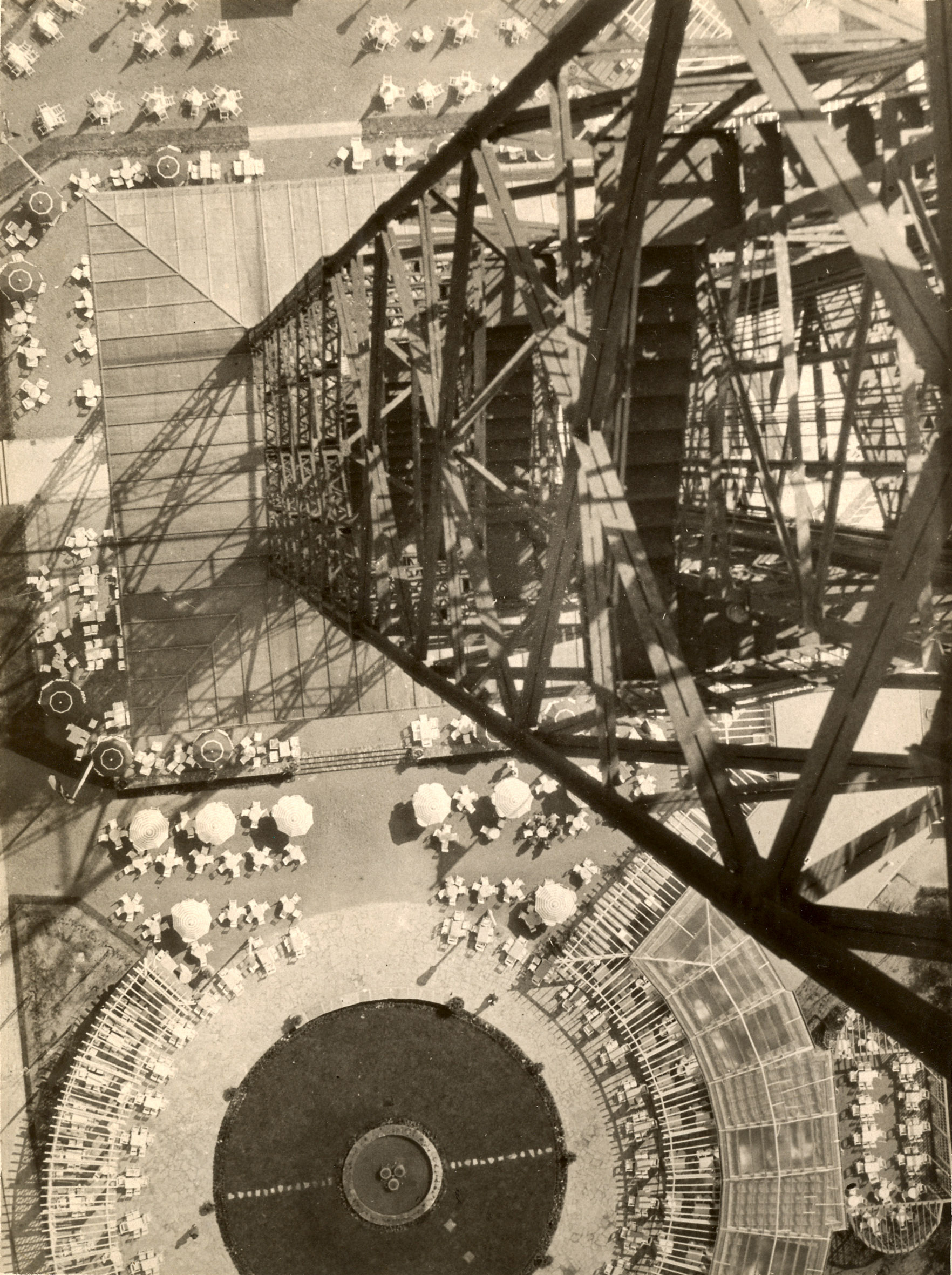

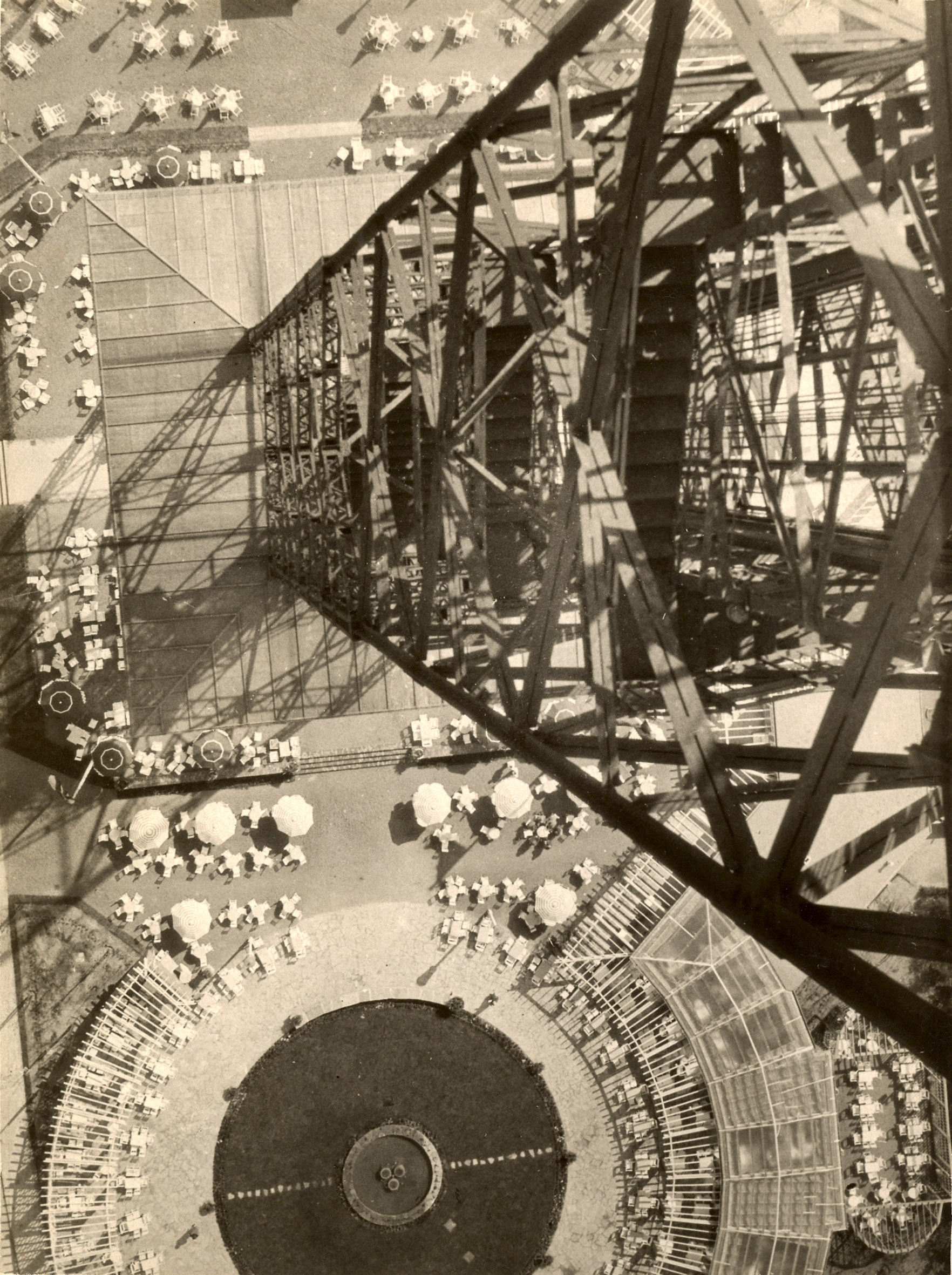

« Variétés, revue d’avant-garde ». Dans les classiques, une révélation, des images rares et de très grande qualité. (3)

« Critique d’art, collectionneur et galeriste belge, Paul-Gustave Van Hecke n’a eu de cesse de promouvoir l’art d’avant-garde belge et international durant l’entre-deux-guerres. En 1927, il fonde la galerie L’Époque, à Bruxelles, et lance en 1928 Variétés. Revue mensuelle illustrée de l’esprit contemporain. Véritable anthologie de la photographie moderniste, on y croise Man Ray, Germaine Krull, Berenice Abbott, László Moholy-Nagy, Florence Henri… »

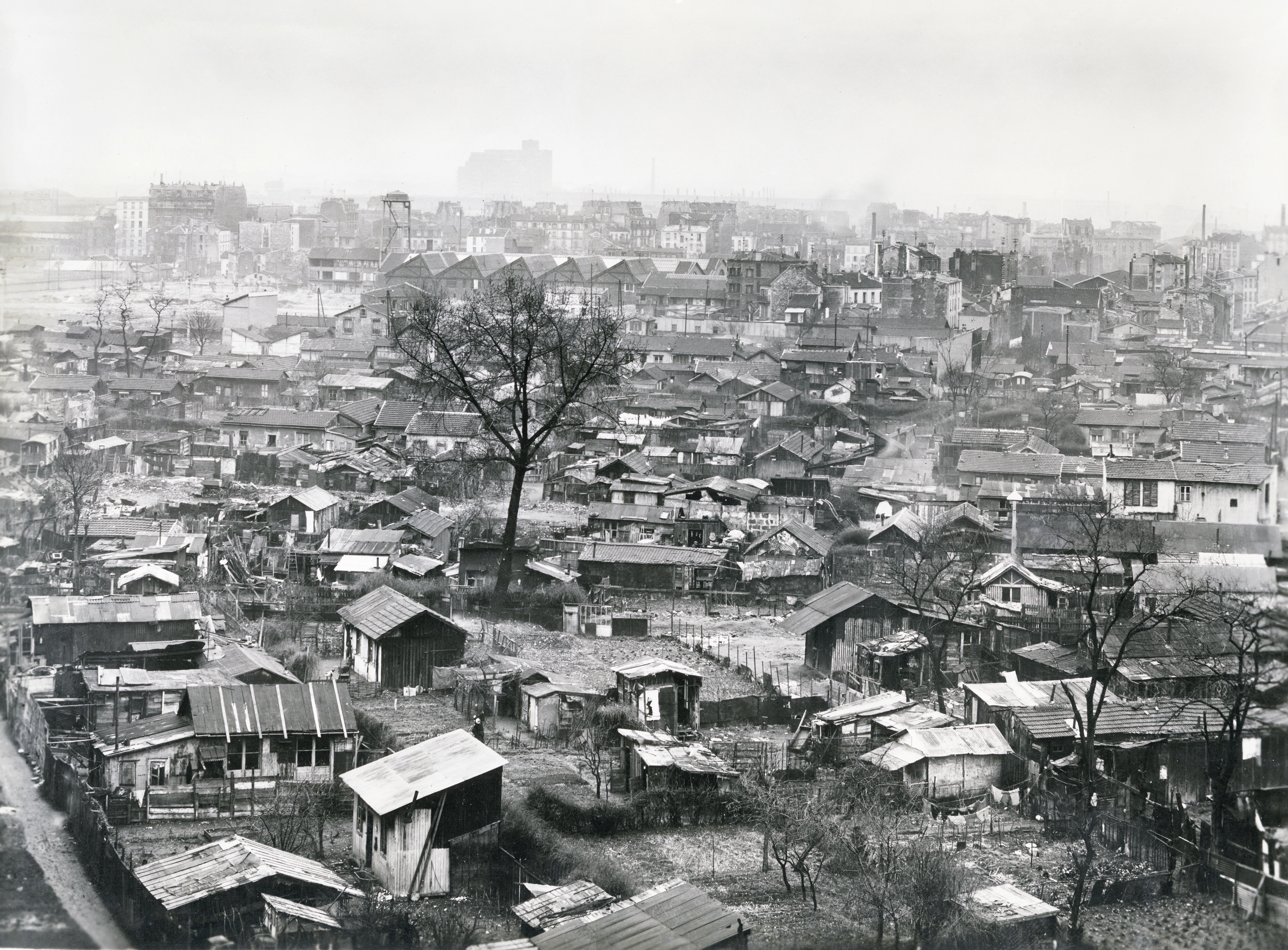

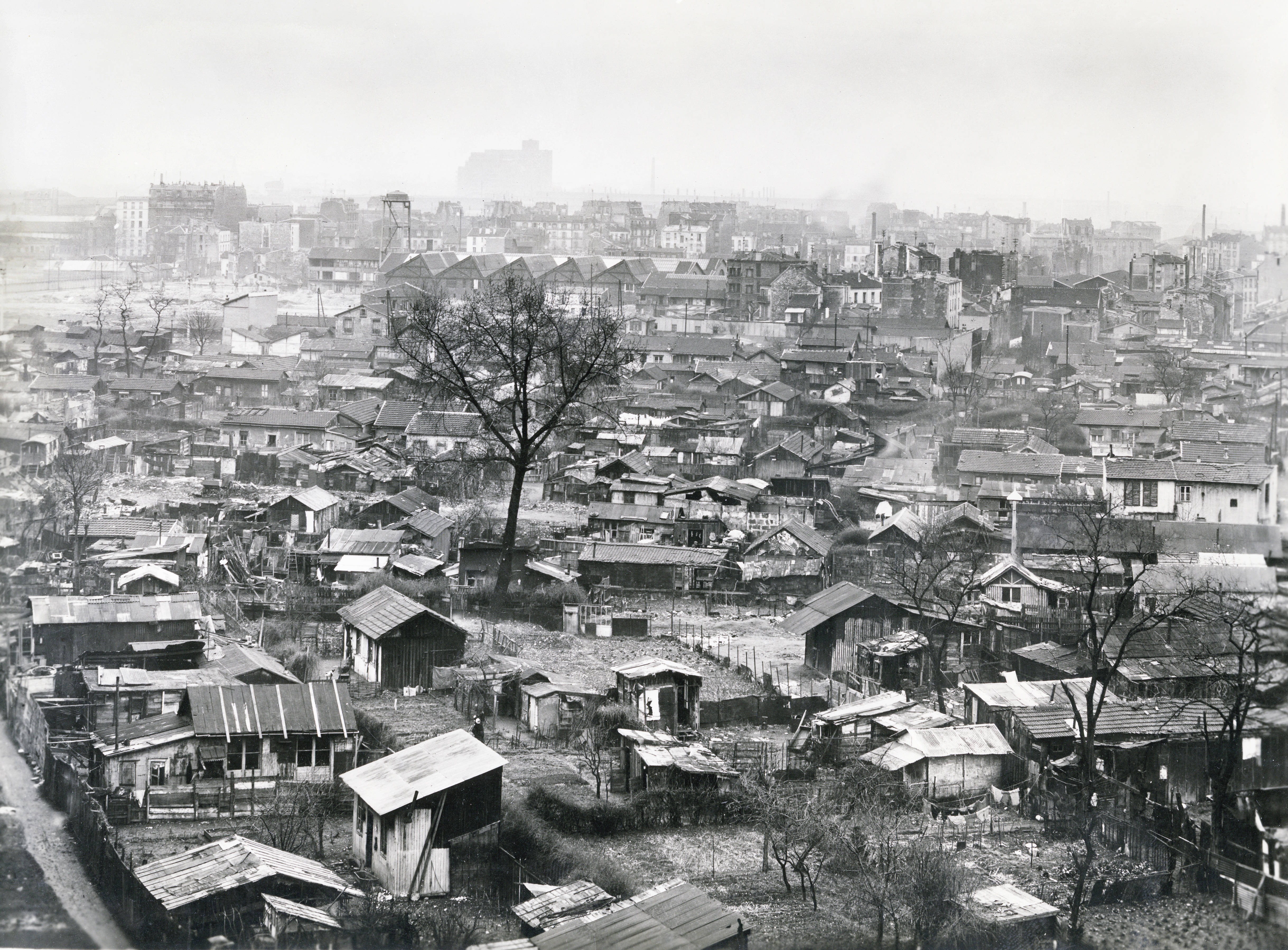

« La Zone aux portes de Paris », un retour en arrière sur un terme qui garde toute son actualité mais dont le contenu a évolué tout en gardant ses caractéristiques sociales et urbaines.

« La Zone désigne au départ une bande de terre de 250 m de large qui court le long des 34 km de fortifications édifiées autour de Paris en 1844. Cette zone non aedificandi devait rester déserte, mais elle est progressivement occupée par une population pauvre qui s’établit durablement en construisant des habitations précaires, cabanes et baraques en tout genre. »

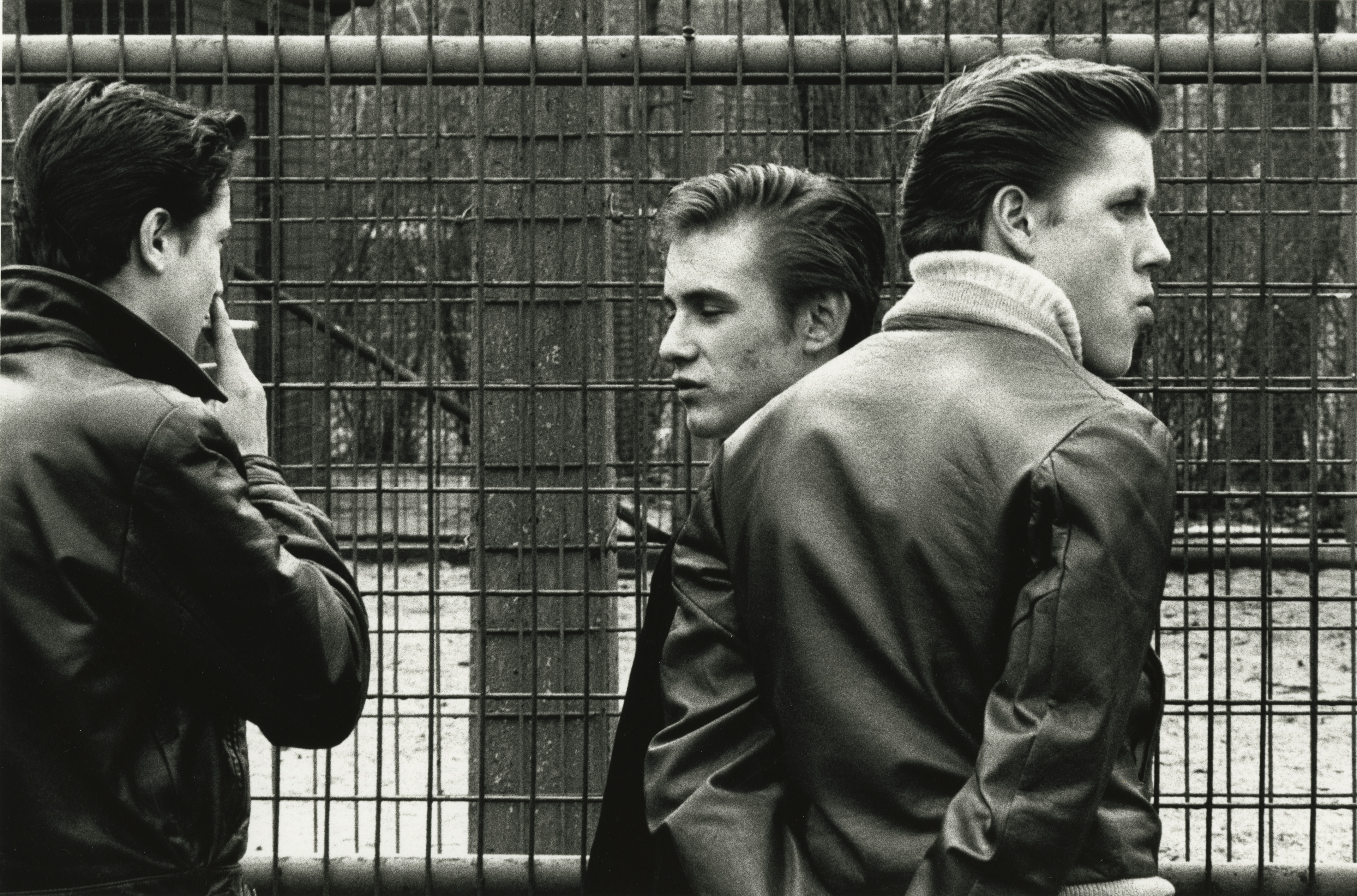

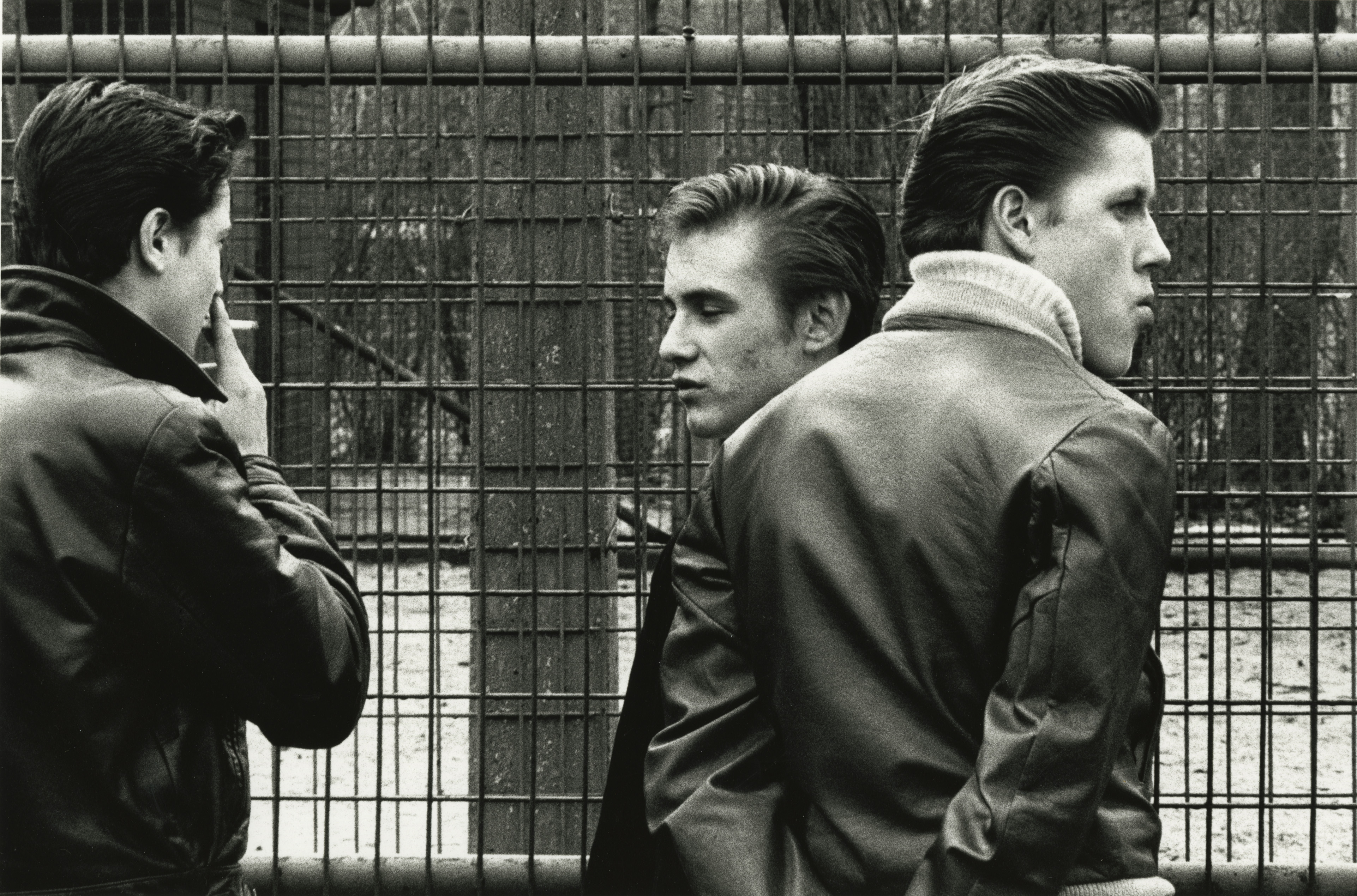

« Helen Levitt, Observatrice des rues new-yorkaises », des inédits à découvrir en même temps que son film, tourné à la même époque. Des images au regard humain et loin de tout jugement de valeur dévalorisant.

« À partir des années 1930, Helen Levitt immortalise la culture de rue des quartiers défavorisés tels que Spanish Harlem et Lower East Side : graffitis, adultes assis devant des entrées d’immeubles et enfants en train de jouer comptent parmi ses principaux sujets. »

« La Saga des inventions », du masque à gaz à la machine à laver, les archives du CNRS. Des milliers de photographies et de films furent produits en France, entre 1915 et 1938, dans le cadre d’une politique nationale d’encouragement à la recherche scientifique et industrielle.

« Ces images méconnues sont les témoins visuels de vingt années de recherches et d’inventions qui, d’abord ancrées dans la guerre et la défense nationale, s’orientent ensuite vers la vie civile et domestique…L’institution est le producteur massif de ces images administratives dont la force esthétique laisse pantois. Mais derrière elles se cachent des visionnaires et des pionniers qui utilisèrent et jouèrent des pouvoirs de l’image fixe et animée, pouvoir démonstratif, archivistique, pédagogique, esthétique et communicationnel. »

« Home Sweet Home 1970 — 2018 : la maison britannique, une histoire politique », une réflexion en images sur le sens et les limites du « chez soi » quand il devient « chez moi et pas chez toi ».

« Home Sweet Home réunit trente artistes, toutes générations confondues, qui nous font entrer dans l’intimité et le quotidien de la Grande-Bretagne, des années 1970 à aujourd’hui. Un tour du propriétaire qui éclaire sous différents angles les réalités sociales, culturelles et politiques, passées et présentes, de la société britannique. »

« Yann Pocreau, Cathédrale », quand la photographie rencontre l’architecture religieuse et donne une autre présence à la lumière.

« Aux prémices de l’oeuvre se rencontre le fantasme de l’artiste de photographier cet instant quasi mystique du rayon lumineux qui se fraie un chemin à travers les vitraux, ce moment où s’épandent dans l’espace sa chaleur et sa luminance. « Cathédrale » projette un univers fantasmé où la fragilité, la mémoire et l’histoire se rencontrent. L’image d’un lieu de culte, sortie de sa planéité, se transforme en un théâtre aux allures à la fois apocalyptiques et poétiques, dans lequel l’acte accueilli est celui-là même de la lumière. »

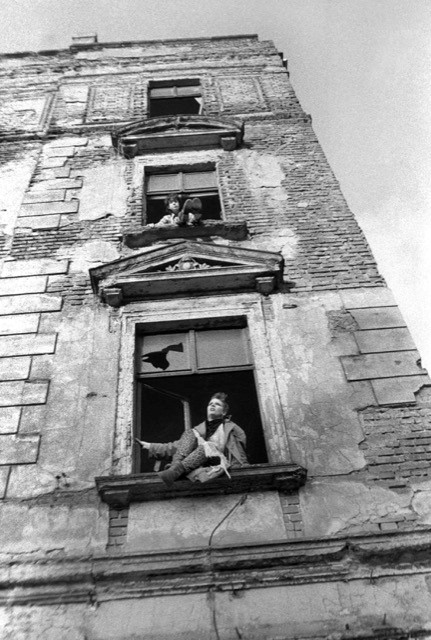

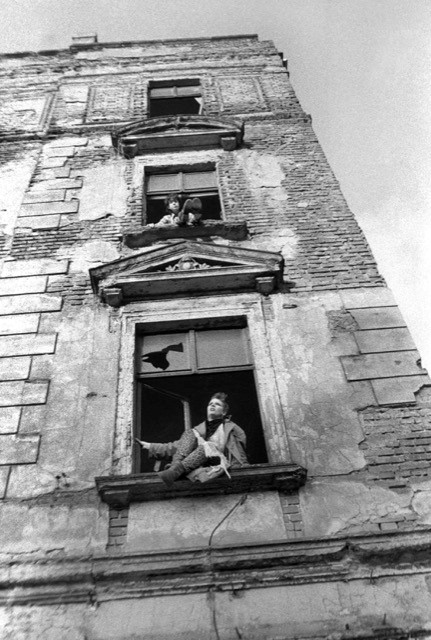

« Corps impatients – Photographie est-allemande, 1980 — 1989 ». Trente ans après la chute du mur de Berlin, la découverte du rôle et de l’emploi d’une autre photographie.

« L’exposition entend montrer comment, dans un état autoritaire reposant sur la négation de l’individu, l’enfermement physique, la surveillance et la normativité, la photographie fut un médium par lequel les artistes ont manifesté la singularité de leur vie, de leur rapport au corps, exprimant ainsi une puissante liberté intérieure. Après trois décennies marquées par une photographie documentaire et humaniste, le début des années 1980 voit apparaître un langage plus subjectif et hybride. »

Enfin, ne pas oublier une visite au très beau Musée Réattu, musée des Beaux Arts d’Arles (4) qui présente, à côté de ses collections permanentes et jusqu’à fin septembre, les photographies de la jeune artiste Annabel Aoun Blanco et l’exposition « We were five, cinq étudiants de l’Institute of Design et la revue Aperture ».

En 1961, la revue Aperture publie la thèse de fin d’année de cinq étudiants du département de photographie de l’Institute of Design de Chicago, dirigé alors par Harry Callahan et Aaron Siskind. Cette publication marque le lien majeur entre l’Institute of Design fondé par László Moholy-Nagy en 1937 en tant que « New Bauhaus », et la revue Aperture née en 1952 sous l’égide de Minor White à la suite de la semaine de conférences à Aspen où se trouvaient réunis, entre autre, Ansel Adams, Barbara Morgan, Nancy et Beaumont Newhall… des rencontres photographiques quelques années avant Arles. Cette exposition met en lumière le rôle pionnier de l’Institute of Design dans l’enseignement de la photographie et sa défense en tant qu’art avec la démarche essentielle de la revue Aperture.

Françoise Paviot

—-

(1) Site internet de FotoFest

(2) Site internet de Visa pour l’Image à Perpignan

(3) Les textes en italique sont des citations du dossier de presse des Rencontres internationales de la photographie à Arles

(4) Site internet du Musée Réattu à Arles

Pour en savoir plus :

Site internet des Rencontres internationales de la photographie à Arles