« …Est-ce ainsi que les hommes vivent, Et que leurs baisers au loin les suivent… » Ces deux vers de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré englobent le propos de l’exposition et lui donne son titre. Dans les salles comme dans les espaces extérieurs de la Fondation Maeght, le parcours de l’exposition se construit sur les représentations de l’homme en relation, sociale ou intime. Autour de la figure humaine apparaissent les corps, leurs environnements, avec leurs excès, leurs souffrances ou leurs joies, leurs vérités ou leurs utopies. Le parcours offre ainsi la redécouverte d’œuvres majeures de la collection de la Fondation Maeght et la découverte d’œuvres rarement montrées ou inédites.

L’exposition s’articule autour de plusieurs grandes thématiques : Regards, mécaniques et géographies humaines, villes et villages, excès et débordements… Chacune de ces parties de l’exposition explore les œuvres d’un ou plusieurs artistes qui ont su entrer en résonnance avec les grandes (pré)occupations des hommes, offrant comme une sociologie exhaustive de la personne humaine.

Le corps

A travers Regards et Situations du corps, le visiteur est invité à découvrir le corps et sa représentation depuis le plus humble au plus épique, à travers les œuvres de Calder, Matisse, Miró, Tal-Coat, Richier… La gouache intitulée Les Deux yeux d’Alexander Calder nous met en face d’un être étrange aux yeux vairons – un œil bleu, un œil rouge – qui nous fixe avec intensité, avec une acuité « sauvage », tandis que Germaine Richier nous met face aux métamorphoses du corps mêlent l’humain, l’animal et le végétal dans la créature hybride qu’est La Forêt. Dans cette œuvre, la matière est « bousculée », griffée, rugueuse comme l’écorce. Elle fait naître un personnage qui nous pose la question de savoir comment choisir entre le regard sur le monde et le regard intérieur, comment « s’aveugler » pour mieux voir.

L’homme et son environnement

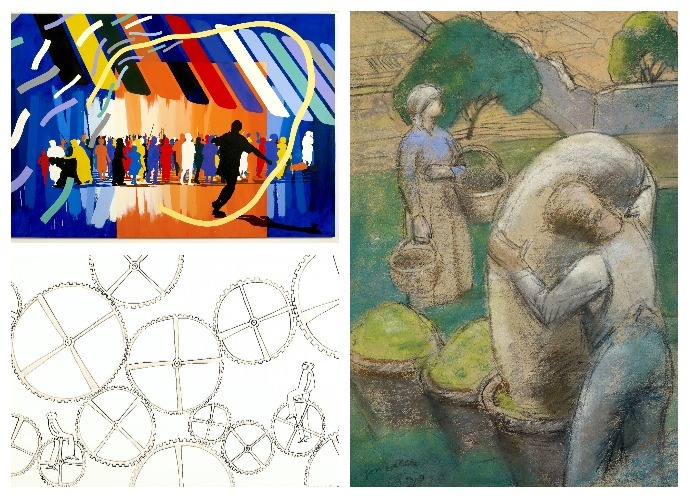

Une partie de l’exposition s’attarde sur le rapport de l’homme à son environnement : le spectateur va à la rencontre de différents espaces sociaux avec les architectures de Saül Steinberg, les machines de Peter Klasen ou encore les scènes de genre et d’imagerie bucolique de Vassily Kandinsky. Du travail à la fête et aux jeux, jusqu’à son appartenance géographique urbain ou rural, les artistes ont cherché à représenter l’homme dans son rapport à son environnement. Les scènes bucoliques de Kandinsky, Gonzalez ou encore Gérard Gasiorowksi nous questionnent : habitons-nous encore ces villages ou ces villes rurales, ou ne sont-elles plus que des images mortes dont la peinture s’empare pour leur redonner vie ?

Dans l’esprit de l’homme

De toutes les espèces animales, l’homme se distingue par ses fonctions cérébrales surdéveloppées : il est capable de réflexione et d’introspection, de ressentir des émotions, d’avoir des aspirations, de développer à l’infini son imagination. Une salle explore la thématique des Rêves uniquement par le prisme des œuvres de Chagall ; dans certaines de ses œuvres présentées ici, il contruit une vision, pleine d’allégresse, de l’existence dans laquelle l’amour tient une place prépondérantes. Les couleurs employées contribuent à l’évocation du rêve que chacun porte en soi, du sentiment onirique dont il restitue l’éclat.

Si l’inconscient produit des images aimables, des images désirantes, il nous emmène aussi au-delà de la norme dans la vision d’excès et de débordements, comme en témoigne Anne Tréal-Bresson dans Figure Mère. Les artistes se sont essayé à la possibilité de capter cet instant où l’esprit de l’homme bascule dans la déraison.

L’exposition s’achève sur la salle Silence et solitude, renvoyant chacun de nous à notre intériorité la plus intime. On trouve, dans les œuvres de la fin de ce parcours, une volonté d’incarnation intemporelle et universelle, évoquant la constance de la présence humaine ainsi que sa vanité.

Toutes les informations pratiques pour visiter l’exposition en cliquant ici.